イボ・ホクロ・シミなど局所的な悩みを除去する

〜remove Lentigo, Warts, Freckle 〜

【 完全予約制 】

レーザーのみでは取れないものも含めて説明しています

- お肌のさまざまなできものやシミをレーザー等で治療しています

- 様々なできものの診断をつけてから取り方をご相談していきます

- レーザーでは取れない場合も最適な治療法を選択して治療します

イボ・黒子・シミ除去など局所的なレーザー治療

小さなホクロやイボ・シミは美肌レーザーでも次第になくなります

シミやイボ・黒子を傷を目立たせずに取るには熟練した照射技術が必要です

お肌の色むらやいわゆるシミそばかすなどのメラニン過剰による色素性疾患に対するレーザー照射の基本は、加熱破壊したい黒い細胞や組織に的確にエネルギー(熱や衝撃波)を伝えてその色の細胞だけを破壊し、温存したい健康な細胞や線維にはダメージが伝わらないように保護することです。細胞は死ぬがコラーゲン線維は破壊されない条件で治療できれば、皮膚の基本的構造を保ったまま目的の細胞だけを効率的に取り除けます。

また、盛り上がったホクロやイボなど皮膚の構造自体を破壊しなければ取れない細胞の集団を破壊するには、レーザー光線のビーム径を針のように細く絞って点状に局所に照射し、陥凹や赤みなどができるだけ早く回復するように熱破壊する深さや範囲を考慮し、周辺には熱の被害が及ばないようにします。

ホクロをきれいに取る

まず診断をつける

ほくろ・イボなどをレーザーで削りとるには、通常、CO2レーザー(炭酸ガスレーザー)を使います。

しかし皮膚にできる黒いできものはホクロの他にもたくさんあり、厳密にはイボであったり血管腫であったり、また稀には皮膚がんの一種であったりすることもあるので、まずは熟練した皮膚科医にきちんと診断してもらうことが重要です。もし肉眼でははっきりと診断がつかず疑わしい場合は、レーザー照射はお勧めできません。通常はホクロの内部に切り込まないよう気をつけながら、形なりにくり抜いて病理検査をします。

くり抜いた穴は、場所に応じて目立たない方向に縫い寄せ、小さな傷跡として治します。

レーザーで取ることにした場合

CO2レーザーは、しみを取る時に使うルビーレーザーやアレキサンドライトレーザーなどと違って、メラニン色素の黒い色にだけ反応するといった選択性を持ちません。水に吸収されて熱を発し、細胞を蒸発させてしまう(蒸散といいます)電気メスのようなレーザーです。

CO2レーザーで削るとホクロのあったところに一回り大きな穴が開きます。この穴がきれいに塞がるようならレーザーで取る価値があります。しかしもし目立つ傷跡が残るようなら、昔ながらの方法で切り取って縫い合わせた方がマシです。

大江橋クリニックでは、その限界は概ね直径3ミリくらいではないかと思います。それ以上であれば切り取りを勧めます。

詳しくは以下のページを参考にしてください。

ホクロのレーザー治療

美容レーザーで小さくすることもできます

上のリンク先にも説明しているように、小さいホクロやホクロに似た点状のイボなどは、美肌レーザーに用いる波長で繰り返し照射していると、黒い細胞の数が徐々に減少して、やがて消えてしまう事があります。大きく盛り上がったものは無理ですが、色のある細胞が表皮近くに限局して広がっている場合は跡形なく消えてしまう事も多く、消えなくても薄く小さくなるので気にならなくなったとおっしゃる方もいます。

点状に小さいホクロがいくつかある場合は、それもターゲットの一つとして美容レーザーで強目に充てたりもできます。しばらく赤みが出たり瘡蓋のようになる事がありますが、通常絆創膏は不要でダウンタイムもありません。ご相談ください。

大江橋マジック

コラム:レーザーを使わずに黒い細胞を壊す

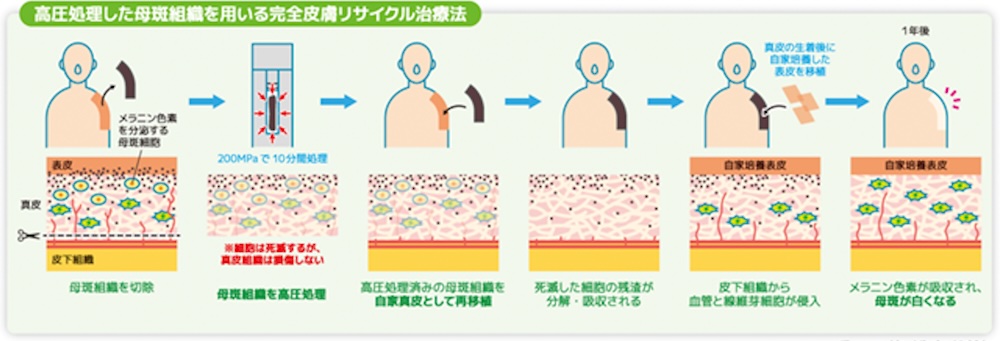

光や熱ではなく、冷熱(超低温による凍結)や超高圧を用いて選択的に黒いあざの細胞を破壊する治療法もあります。

例えばレーザー治療が広く行われる前に普及していたアザの「凍結療法」では、適切な方法を選択すれば(超低温の液体窒素ではなくマイルドに冷却できるドライアイスを使うなど)凍結したコラーゲンを穏やかに解凍することであざの細胞だけを選択的に破壊することができました。しかし現在ではそうした技術をお持ちの医師はほぼ全て引退してしまいました。

現代では、あざのある皮膚に超高圧をかけてあざの細胞だけを押しつぶす治療が、現在京都大学教授である森本尚樹先生らによって実用化され、全身性の大きなアザの手術などに応用されています。

今のところ皮膚を一旦切り取ってから機械処理して細胞を全滅させ、細胞以外の成分を痛めないように元の位置に戻す必要があるため、適切な設備のある手術室でしか行うことはできませんが、レーザーでは治療不可能な深いアザなどに今後応用されていくと思います。

(図は日本医療研究開発機構のニュースページから一部を改変して引用)

多発する細かいイボを減らす

小さなイボも基本はホクロと同じ取り方ができます

イボと言っても医学的な本来の意味のイボ(尋常性疣贅といい、ウイルス性で触るとうつるイボ)が成人の顔に多発することは稀です。中年以降に多発してくる1ミリ程度の黒くない、あるいは少し色のついたぶつぶつは、多くの場合脂漏性角化症という皮膚のできものです。他にも様々なできものができてきますが、いずれも出来かけの時は小さなぶつぶつです。こうしたものの多くは、通常CO2レーザーで削り取ります。

CO2レーザーは皮膚を削るのに向いています

CO2レーザーは1963年以来様々な分野で使われた非常に有用なレーザーです。

連続発振ができビームを細く絞って出血の少ない切開に用いることができるため、形成外科分野では主にレーザーメスとして使用されることが多いのですが、大江橋クリニックではウルトラパルスモードを主に使いイボや黒子の蒸散に用いています。

ピークパワーの高いウルトラパルスをさらに0.1秒ごとに断続的に用いて、直径0.1ミリ程度に絞った細いビームで点状に皮膚をけずりとっていく使い方をしています。

この方法だと数発であれば麻酔なしで照射しても我慢できますが、もちろん痛みに弱い人はきちんと麻酔して削ったほうが楽です。そのままにしておくと小さな赤い点が黒いカサブタになり、1週間くらいで取れてきます。皮膚の弱い方は赤みが数週間残る事があります。また場所により白っぽい点状に傷跡が残り、長い間目立つ事があります。顔は目立ちにくく、手足や体の方が傷が残りやすいようです。

美容レーザーで小さくすることもできます

ホクロと同じように、イボも美容レーザーを繰り返し当てていると小さく目立たなくなっていきます。色の薄いものははっきりと反応はしないのですが、それでもしばらくすると数が減って小さくなったことに気づきます。無理してカサブタを作らなくてもいいのではないかと思います。

大江橋マジック

[以下編集中]

しつこいニキビとニキビ痕の治療

にきびはなぜ次々できる?

あざのレーザー治療

シミを取りたい

シミなどには黒い色だけに反応するルビーレーザーなどを使います

盛り上がりのないシミなどのメラニン色素を正常な細胞を傷めずに破壊するには、瞬間的に強い光や衝撃波を与える必要があり、それなりの痛みを伴います。痛みは人によって感じ方がかなり違い、客観的な計測法もないので、ご本人に痛いかどうか聞く以外に程度を知る方法がありません。

1億分の数秒程度のQスイッチルビーレーザーとさらに短いピコ秒レベルのレーザーでは痛みの感覚も異なります。1発だけだとチクッとかあツッというぐらいで済んでしまいますが、連続すると耐え難いということもあります。私(院長)は比較的そうした苦痛に強いということと前もってある程度の予測をしていることもあって、自分に照射して試すときは無麻酔で照射します。痛いけれど耐えられないこともないという感じです。

患者さんによっても、私は平気だから麻酔なしでという方もあれば、シール麻酔(ペンレス)程度では耐えられないという方もいます。

痛みがあるとどうしても体を動かしてしまうことがあるので、顔、特に目の近くはきちんと麻酔した方がよく、麻酔の注射をするのが良いと思います。注射も痛いですが、その後完全に無痛になるので注射が済んでしまえばお互いに安心して治療できます。麻酔後は多少腫れ、しばらく皮膚感覚がなくなるので食事などの時に気をつける必要がありますが、通常は術後も特に不都合なくお過ごしいただけます。

色が薄いものほど周囲との差がなく治療が難しい

熱緩和理論に基づく選択的熱破壊理論はレーザー治療を一変させましたが、理論は理論であり現実世界との無視できない乖離があります。理論上真空中の黒体の真球にエネルギーを蓄積させるのと、周囲に光を強く反射屈折させるコラーゲン線維やさまざまな形や色をした水の袋のような細胞がたくさん存在し、絶えず周囲を流れる低温の血液によって冷却され続けているメラニン色素の集団とでは、条件の複雑さが違いすぎます。

適切な強さで照射したつもりでもメラニンの少ない細胞は生き残りますし、逆に正常な皮膚に見える部分が過剰に破壊されてしまうこともあります。理想は白い肌に黒いシミですが、実際には日焼けした浅黒い肌に出来立ての薄いシミが、という場合が多いものです。そのシミを周辺部までキレイに取るのは難しいものです。

その隙間を埋めるのが照射技術です。理論通りに当てたはずなのに効果が出なかったり火傷したりという現場の少なからぬトラブルの多くは、間違った照射法、照射規定を守らなかったから、というよりも経験値が少ないスタッフによる、肌質に合わない「規定通りの照射」によって起こると思います。

肝斑をレーザーで薄くする

ADMの治療は完治を目指す

皺を目立たなくする

たるみを引き締める

下眼瞼のたるみとクマを改善する

血管腫の総合治療

頬のしつこい赤みと血管拡張

蕁麻疹と慢性の皮膚炎への対応

脂腺増殖症と汗管腫を治療する

生え際の後退・薄毛治療をレーザーで

老人性血管腫

眼瞼黄色腫はレーザーで完治させられない

ケロイドと肥厚性瘢痕のレーザー治療

アトピーの痒みを改善するレーザー

コラム 2:専門家の勘

国立病院時代、整形外科で行う人工関節置換術のお手伝いに入ったことがあります。チタン製の人工関節は非常に高額で、厳密に滅菌されていますから開封したらサイズ違いだから返品などというわけにはいきません。ですから事前に撮影したレントゲン写真をもとに専用の物差しで人工骨と接合する骨の大きさを正確に計測します。

ご存じかどうかレントゲン写真は実際の人体より拡大して写りますから、拡大率をもとに作った専用の物差しを使わないといけないのですが、こうして測ったサイズをもとに専用のドリルで骨に穴を開けいざ人工関節をそれに嵌め込もうとすると合わない!ということが起こります。

ドリルの径も人工関節に合わせてあるので合わないはずがないのですがなぜか合わない。すると執刀医は慌てる様子もなく、ワンサイズ大きなドリルで大腿骨の一部を軽くひと削りし、もう一度嵌め込むと今度はぴたりと合いました。あんなに厳密に計測したのは一体何だったんだろうと思いました。でも現実には計測値にこだわって力づくで嵌めようとしたら骨が割れたりしたかもしれない。実は、電動ドリルで削ると熱が発生するためほんの少しですが削っている間に骨は膨張するのですね。専門医によるちょっとした微調整が成功の秘訣なのだと思った経験でした。