眼瞼下垂症の診断

眼瞼下垂の診断法として、目薬を差したり、瞼におもりを貼付けたり、心理テストを行ったりする医療機関もあるそうですが、大江橋クリニックでは原則的に臨床症状と瞼の動きをもとにして診断します。その際患者さんの訴える自覚症状や現在までの症状の経過なども参考にします。

ご本人の「眼瞼下垂です」という訴えのみで病名をつけたり、他院での診断結果をそのまま鵜呑みにすることはありません。

基本的には瞼の動きを見て診断します

眼瞼下垂症の診断の手順

1 まず眼瞼下垂症であるか、眼瞼下垂症状があるか、治療の必要があるかを判断します

2 眼瞼下垂症であれば、その種類を明らかにします(違った場合は後述)

3 眼瞼下垂の程度を判断します

4 眼瞼挙筋の機能を計測します

5 手術に必要な眼瞼の大きさなどを計測します

6 手術に影響する皮膚疾患、全身疾患などについて診察を行います

※ 眼瞼下垂症ではなかった場合

3 眼瞼下垂症状があればその原因を明らかにします

4 手術やその他の治療で改善が可能かどうかを判断します

5 手術に進むのであれば必要な眼瞼の大きさなどを計測します

6 治療に影響する皮膚疾患、全身疾患などについて診察を行います

予約時にご記入いただいた症状等を参考に、まず向かい合って様々な表情を作ってみていただきます。

上方視、下方視だけでなく、しかめ顔、瞬きの速さ、視線の動き、他の顔面表情筋との協調運動、片目瞑り(ウィンク)などを必要であれば繰り返し行なっていただき、症状の原因が眼瞼挙筋にあるのか、その他の筋肉との協調にあるのか、筋肉の動きとは関係のない皮膚症状なのかを見ていきます。

眼瞼挙筋の動きなどを計測します

眼瞼挙筋の機能(下方視と上方視との動きの差)と前頭筋の機能(眉の動き)、その他上下の瞼の形態や眼輪筋の動きなどを診断の参考にしますので、診察時には物差しを当てて診断に必要な各部位の計測をさせていただきます。

自己診断は危険です

最近は「私は眼瞼下垂です」とご自身で病名を決めてこられる方も多くなりましたが、他の医療施設で診断を受けている場合でも、参考にはしますが実際に診察の上総合的に判断させていただきます。(診断がつきにくい場合や、他の眼科的、神経内科的な病気が疑われる場合は、それぞれ専門の眼科医等をご紹介し、受診していただきます。)

「眼瞼下垂」の有無と眼瞼下垂症の種類

眼瞼下垂症状があるかどうか判断する

眼瞼下垂の症状とは具体的にはどんなものなのでしょうか。

形成外科学会の説明によれば、「瞼が十分に上げられず、正面を見た時に黒目に瞼がかぶさっている状態」とありますが、眼瞼下垂かどうかは正面を見ている状態だけで決定するのでしょうか。黒目にかぶさっているとはどの程度のことでしょうか。ネット上のさまざまなページには「軽症-中等度-重症」の図が載っていますが、手術の適応ややり方は重症度で変わるのでしょうか。眼科の基準と形成外科の基準は同じなのでしょうか。

眼科による眼瞼下垂の診断

眼瞼下垂とは文字通り「瞼が下がってくる」状態を指しますが、一般的に眼科では瞳孔が遮られる事によって「視機能が損なわれる」ことをもっとも重視するため、角膜中央部に瞼がどの程度被さってくるかを基準に、

- 軽症:黒目の上三分の一程度が隠れているが瞳孔(ひとみ)は見えているもの

- 中等症:黒目の中央付近まで瞼が下がり瞳孔に瞼の縁がかかってくるもの

- 重症: 黒目の半分以上を瞼が遮り瞳孔が隠れて視野を得られないもの

のように分類します。従って、診断時に軽症のものや一見瞼が下がって見えないものは「眼瞼下垂ではない」「軽度で手術の必要がない」と診断されがちです。

他院のサイトに掲載されている症状の説明図(例)

さの眼科(佐賀市)、町田美容皮膚科形成外科、ユニタ整形外科・形成外科クリニック、プレッツァ聖心美容クリニックのサイトより一部改変引用(引用元サイトとの利害関係はありません)

※ これらの説明図は、すべて単なる模式図です。単に瞼の開き方の大・中・小のイメージと捉えた方が良さそうです。

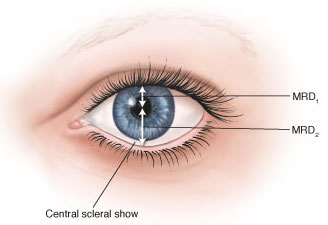

眼瞼下垂の基準 MRD1(眼科で広く行われている分類基準)

一般的に眼科では黒目(角膜)の上方が瞼に隠れている程度(MRD1の数値)で診断する事が多いです。図のように瞳孔の中心と上下の瞼の縁との距離を測り、上眼瞼(縁)との距離をMRD1、下眼瞼との距離をMRD2としてmmで表した数値で表現します。MRDは margin reflex distance の略です。眼科用顕微鏡で覗いた時瞳孔の中心が反射光で光るために、瞳孔中心をreflexと表現します。

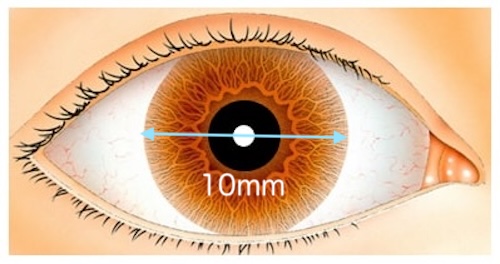

しかし、具体的な数値は医師や施設によってバラバラです。通常、黒目の直径は誰でもほぼ10ミリなので、黒目の上端が完全に見える時がMRD1 = 5mmになりますが、日本人の場合ここまで見えると開きすぎの印象で、驚いた時などに目を見開いた、いわゆるびっくり目と言われます。軽症との境目は大きめにとる施設で3.5、狭目にとる施設では2.7くらいあれば正常とします。

重症の基準はだいたいどの施設でも共通でマイナス0.5mmとしているようです。ちょうど真ん中よりわずかに下がり、明るい場所では目の中に光が入らず何も見えなくなるくらいの下がり方が重症というわけです。

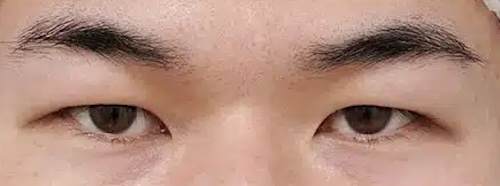

では一重瞼は眼瞼下垂か

右の写真は一重瞼ですが、MRD1の値は、パッと見たところ2ミリくらいに見え、上記の基準からすると中等度の眼瞼下垂のように見えてしまいます。

しかし、一重瞼は眼瞼下垂ではありません。

写真を拡大してみるとわかりますが、一番下がって見えるのは瞼の途中であって、まつ毛の生えている瞼の縁ではありません。生え際が隠れてしまって見えませんが、実際のまぶたの下端はかなり上にあり、正常範囲だと思われます。

形成外科では隠れている症状も見逃しません

しかし形成外科では、眼瞼下垂の症状をより広く捉え、一見重症に見えなくてもいろいろな症状が隠れているのではないかと考え、さまざまな角度から診察します。

検査しようとすると目を見開くことを知っておきましょう

MRD 1で眼瞼下垂の診断をつけようとする場合、いくつか注意すべき点があります。

第一に、この項の最初に述べたように、この検査は眼瞼下垂の「状態」があるかどうかを判断する一つの方法であって、眼瞼下垂症であるかどうか、すなわち筋肉や腱に障害があるかどうかは判断できないということです。つまりこれだけでは「眼瞼下垂症手術」の適応があるかどうかは判断できません。

次に、例えばこの値を正確に計測しようと眼科用顕微鏡に顎を乗せてもらったとします。患者さんは当然緊張して目に力を入れ、目を見開きます。つまり、この状態で計測できる数字は、患者さんが努力して目を見開いた時の数値であって、普段の日常生活ではもっと瞼が下がっている可能性が高いということを考慮に入れておかなければなりません。

患者さんが自分で鏡を見て判断する時も同じです。ひとは鏡を見て自分の顔を確かめようとする時には無意識に瞼に力を入れて目を見開くので、自然にしているつもりでも瞼に力が入っています。

ですから、鏡で見たり顕微鏡で計測したりするときに測るMRDは緊張して目を見開いた時の値だということは理解しておく必要があります。普段の生活では瞼はもっと力が抜けているのが普通です。

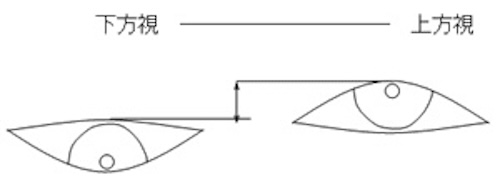

上方視と下方視が診断のポイント

眼瞼下垂状態では、瞼が角膜(黒目)に被さってくるため上方視野が妨げられ、何かを見ようとするときは顎を持ち上げて下方視する習慣になっています。瞼がかぶさってきて鬱陶しいのに無理して正面視を続けようとはしないものです。

一般的に遠くを見ようとするときは人はやや上方視しようとするので、眼瞼下垂があるとそうした場合遠方が見にくいという感覚が生じます。タクシーに乗った時などに、妙に広い車間距離を取るドライバーに当たることがあります。そんなとき運転姿勢を観察すると、大抵少し肩をすくめるようにして顎をあげて前方を見ています。眼瞼下垂があり上方が見えにくいのでそうした姿勢をとるのでしょうが、その結果「遠方が見えにくい」感覚が生じて安全のため車間を開けるのだろうと想像しています。

ですから診察の際には、患者さんに「証明写真を撮る時のように背筋を伸ばして顎を引いて姿勢を正してください」と指示し、きちんと正面視できる姿勢を取ってもらってから診察しないと、患者さんは自然に楽な姿勢で座り下方視でこちらを見ます。手鏡を持ってもらうと下方視していることがよく分かります。「鏡を顔の正面に持ち上げてご自身の目を見てください」と指示してから瞼を観察するようにしましょう。

眼瞼鋸筋の機能は上方視と下方視の差で測ります

眼瞼挙筋の機能に関しては下方視と上方視との上眼瞼の位置の差をとって、挙筋機能何ミリと記載しますが、偽眼瞼下垂の(筋肉に異常がない)時や、大人の眼瞼下垂に多い腱膜性眼瞼下垂症の場合、ほとんどの患者さんが挙筋機能は全く正常で15ミリ以上あるので、正確に計測しなくても上下に大きく動くのを簡単に確かめるだけで良さそうです。

ただし予想より瞼の動きが悪くこの数値が少ない場合は、筋肉の伸び縮みが少ないのでその分を加味して手術時の固定位置を変えなければなりません。先天性の眼瞼下垂が隠れていた場合に機能低下が見られることがあり、こうした場合には両目の開瞼量を揃えることがかなり難しくなります。細かい調整は手術中に行うことになりますが、参考のためなるべく正確に測っておくべきだと思います。

その際に注意すべきなのは、下方視した時左右の眼瞼の位置が違うかどうかです。上方視の際に挙筋が十分収縮しないために眼瞼下垂が生じるわけですが、こうした場合筋肉は伸び縮み両方の動きが悪いわけなので、下方視では瞼が十分さがらずLid Lag(眼瞼後退)が見られます。手術治療で眼瞼挙筋を前転すれば、さらに瞼を上に引き上げることになるので下方視での左右差が著しくなります。

術前にはこの点を考慮した説明(手術後は目が閉じにくくなるので、目の動かし方の練習が必要なこと)を行なって患者さんに理解しておいてもらった方が良いと思います。

比較的若い患者さんの場合、前頭筋を使い眉を微妙に上げて左右差を調整している事がありますから、眉の高さが揃っているかを見ておくことも大切なポイントです。ここに挙げた症例の患者さんは左目に軽度の先天性眼瞼下垂があり、開瞼量を調整するため無意識に左眉を少し上げていました。したがって正面視ではあまり左右差が感じられないのですが、写真のように下方視してもらうと、左の瞼が下がらず眼瞼後退が見られました。

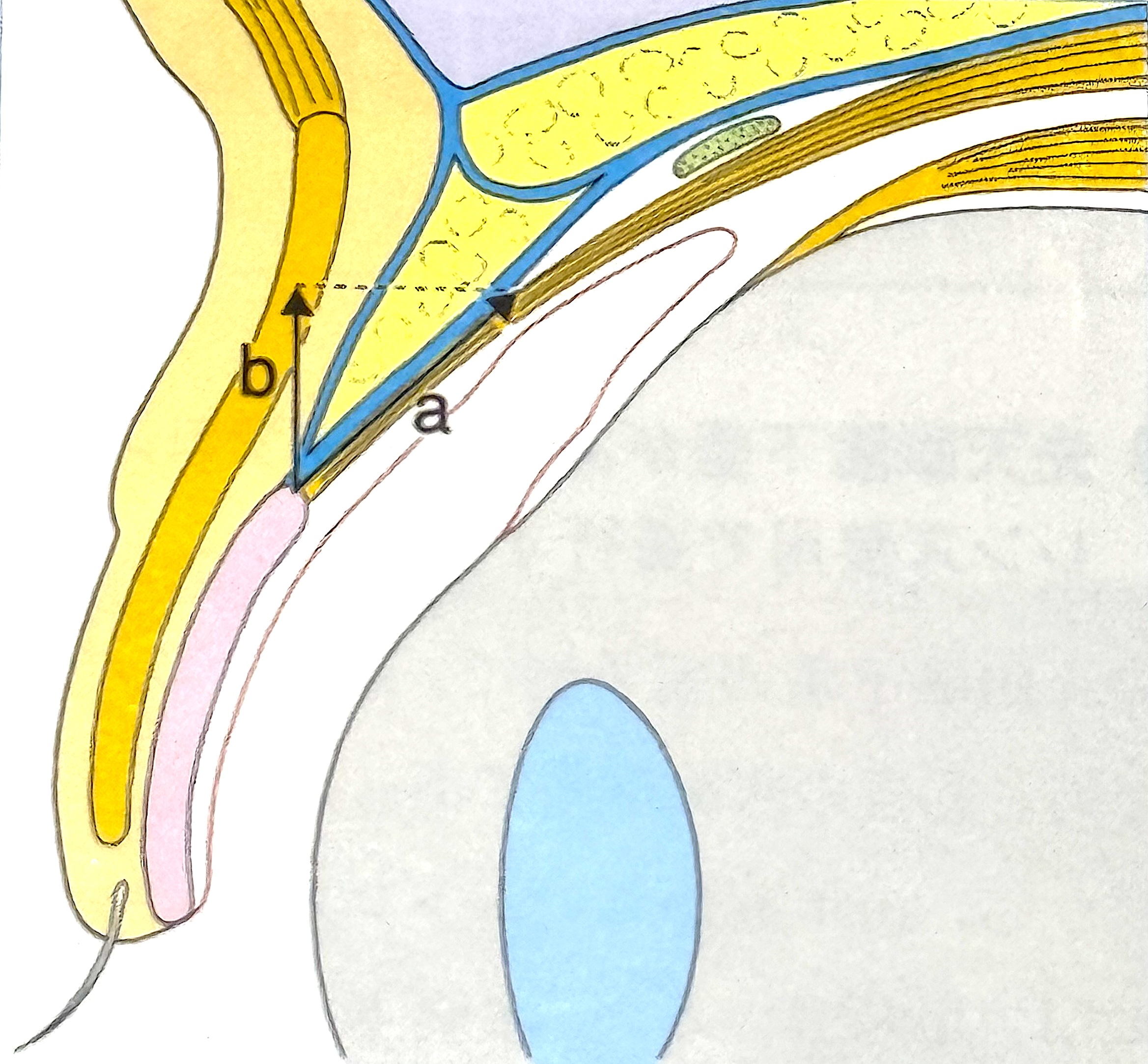

眼瞼挙筋機能の計測

上眼瞼挙筋は瞼板の上端付近に付着し実際には眼球の上を目の奥に向かって走行しています。したがって挙筋が収縮すると瞼板は左図の a の方向に移動します。

臨床的にはこれを b の値として計測します。下方視してもらい上眼瞼下縁に物差しの0を合わせ、眉を動かさないように抑えならが上方視してもらい移動距離を測ります。先天性以外の場合、挙筋機能は15mm以上ある事が多く、挙筋機能正常と判断します。低下を認めた場合は先天性の素因が混在しているか、何らかの麻痺が生じていると判断できます。

挙筋機能が正常であれば、腱膜性眼瞼下垂(あるいは眼瞼下垂ではない)と判断してよく、手術に際しては挙筋腱膜を正常の位置に固定し直すだけで症状は改善します。前転量を下垂症状によって増減したり、手術中に目を開けてもらって調整し直したりする必要はなく、手順通りの手術で大体うまくいきます。

先天性の眼瞼下垂があるかどうか判断する

眼瞼下垂の症状に左右差がある場合、それが症状の進行度合いの時間差なのか、先天性の素因があるのかは重要です。

コンタクトレンズ性などの場合や目を擦るなど瞼に加わった刺激の左右差によって、同様の腱膜性眼瞼下垂症が左右で時間差を持って進行してくる場合があります。この場合症状に差があっても左右で同じような手術をすることで、結果的に両目の空き方が揃う場合が多いです。

しかし、左右差が元々あったのに見逃されていた軽度の先天性眼瞼下垂症による場合、同じように手術をすると先天性の下垂があった側は筋肉の発育が悪く伸縮性が異なるので、術後に左右差が残ってしまうことがあります。

ことに患者さんの希望で片側のみの手術を行なったり、左右別々の日程で行う場合、先天性の要因があるかどうかをある程度予測しておかないと、結局左右揃わずもう一度筋肉の調整を行う必要が出てきます。

とはいえ、実際の診察にあたってはこの判断は難しく、手術中に腱膜の厚さの違いなどで気づくこともしばしばあります。

視力に極端な左右差があるかどうか確かめる

眼科であれば初診時に視力を計測すると思うので問題ないのですが、大江橋クリニックでは初診時に視力測定をしないので、患者さんに視力の左右差を確認します。

左右差があればできれば使用中のメガネやコンタクトの度数を聞くか、おおよその視力について尋ねておきます。

左右で大きな差がある場合、良い方の目(固視眼)で常にものを見ているため、あまり見えていない方の瞼が多少下がっている事があります。眼瞼下垂のある側の方が視力が良く、このため両側の眼瞼下垂と思ったら、実は反対側は視力は悪いが眼瞼下垂ではなかった、という事もあります。

時には下がっている方の瞼を手などで押さえて持ち上げてみると、固視眼が交代し反対側の瞼が下がって、こちらも眼瞼下垂であったことがわかる場合もあります。一通りの視診に終わらず、詳細に観察することで、左右差が本質的なものか一時的なものかを判断する事ができます。

瞼の皮膚長の計測

10代から二十代前半の患者さんの場合、アトピー性皮膚炎などで瞼を常に擦っていたような場合を除きあまり皮膚は延長しておらず、眉の位置もあまり上がっていないので、皮膚切除は通常行わないか、2ミリ程度の調整で済む事が多いです。

しかし30代以降ではほとんどの方で皮膚は数ミリ以上伸び、目と眉の位置も離れてきています。眼球の大きさがほぼ全ての人でほとんど変わらないように、正常な瞼の大きさも計測値としてはほとんど全ての人で一致します。そこからずれた分だけ皮膚を切除すると、多くの場合自然な形に戻す事ができます。大江橋クリニックでは実際の手術に当たっては、切開直前にカリパーという計測器で瞼の各場所を測ってマーキングしますが、術前に目分量でつけた印と、クリニックで決めている標準の数値によるマーキングとで1ミリ以上ズレることはほとんどありません。

計測通りにマーキングしそのラインに忠実に切開することで、ほぼ全ての方にその人の生まれ持った自然な重瞼ラインを見つけ出して手術する事ができます。

「眼瞼下垂」の有無と眼瞼下垂症の診断

眼瞼下垂症の診断ポイント(一例)

- 正面視の際の左右差(斜視の有無や眼球そのものの位置も参考にします)

- 上眼瞼の下縁(まつげの生え際)が角膜に被さる量(狭義の眼瞼下垂の評価)

- 眉の位置(特に眉骨との位置関係)と額の皺の程度(前頭筋の評価)

- 眉と睫毛の生え際の距離(皮膚が伸びているかどうか)

- 重瞼ラインの位置と深さ(腱膜の下端が後退しているか)

- 瞼の上、眉の下の陥凹の程度(外眼筋全体の緊張の程度)

- 下眼瞼のふくらみの程度と開瞼で増強するかどうか(懸垂靭帯のゆるみ)

- 角膜下縁と下眼瞼上縁の距離(いわゆる三白眼の程度:下眼瞼の下垂の有無)

- 上方視したときに瞳孔が隠れる程度(上直筋と眼瞼挙筋の関係)

- まばたきの頻度、眼瞼けいれんの有無(自律神経の緊張の評価)

- 瞼の皮膚の厚さや硬さ、脂肪の量、涙腺の位置(物理的な重量) 等々

眼瞼下垂症に伴ってよく見られる症状(一例)

- 眉の挙上と額の皺が、特に症状の強い側に目立つ

- 眉と睫毛の生え際の距離が広くなり、やや眠そうな表情になる

- 瞼の上、眉の下がくぼみ、特に開瞼したときに陥凹が目立つ

- 疲れやすく、眼を閉じていると楽なので、起きていても眼を閉じてしまう

- 下眼瞼のふくらみが開瞼で増強し、そこを軽く押すと上眼瞼がわずかに膨らむ

- 重瞼ラインが乱れ、重瞼幅が広くなったり消失したりする

- やや顎をあげてものを見るようになり、猫背になる。肩こりが日常的に起こる

- 自転車や自動車の運転中、信号が見えにくくなり、車間を空けるようになる

- 空が暗く感じられ、ややうつになる

- 首の顎の下に縦に2本の襞が出現することがある