眼瞼下垂症の種類

眼瞼下垂症の診断に当たっては、まず眼瞼下垂であるかどうかを診断し、眼瞼下垂症であればその種類を明らかにする必要があります。それでは眼瞼下垂症は一般にどのように分類されるのでしょうか。

眼瞼下垂症について自分で調べてみる

大江橋クリニックで行っている眼瞼下垂症の診断方法についてお話しする前に、一般的には「眼瞼下垂」という言葉がどのように理解されているか、Googleを使って少し調べてみましょう。

Google検索で「眼瞼下垂とは」と調べてみる

皆さんそれぞれの環境で結果は異なるでしょうが、大江橋クリニックの院長が以前自分のふだん使っているコンピュータで「眼瞼下垂とは」と調べてみると、その当時はこんな結果が出ました。

2022/08/17 Google検索「眼瞼下垂とは」の1ページ目

トップに表示されたのは、日本形成外科学会が「一般の方へ」と題して形成外科で扱う様々な疾患を解説したページでした。

推敲されたようですが、引用は以前の文章のままにします

眼瞼下垂は上まぶたが十分に開けられず、まっすぐ前を見たときに上まぶたが黒目を被っている状態をいいます。 生まれつき認められる場合を先天性眼瞼下垂といいます。 原因としては生まれつき眼瞼挙筋(がんけんきょきん)というまぶたを挙げる筋肉の力が弱かったり、まぶたを挙げる筋肉を支配している神経に不都合があることが考えられます。

ご覧のように、ここで解説されているのは「先天性眼瞼下垂」であり、「生まれつきの病気」としての眼瞼下垂症です。しかしこのページをご覧になっているほとんどの方は、これには当てはまらないはずです。先天性の病気であれば、子供のうちに小児科の先生が気づき、治療されているはずだからです。

では「先天性ではない」眼瞼下垂は形成外科では扱わないのでしょうか?

実はちゃんと書いてあります。形成外科学会のページの左の欄にあるメニューのうち「その他」をクリックしてみると「加齢性眼瞼下垂」という項目が現れます。

形成外科学会では、大人の眼瞼下垂症は「変性(加齢)疾患」として「その他」に分類されています。老人性の変化ということです。

では、美容外科などで一番たくさん手術が行われていると思われる「老人ではない」若い人の眼瞼下垂は一体どうなったのでしょう?

何も書かれていません。また上記2項目の記述も、実は誤解を招きやすい不十分なものだと思います。Googleは検索アルゴリズムを変えて学会や大きな病院などの「権威筋」の記述を最初に表示するようになったのですが、学会や大きな病院のサイトだからといってきちんとわかりやすく書かれているわけではありません。

ではもう少し下の方の項目も読んでみましょう。

日本眼科医会の記述

眼瞼下垂に悩むかたへ | 目についての健康情報 と書かれています。

日本眼科医会とは日本眼科学会とは違うのですが、全国の眼科の医師で構成される団体ですからこれも一定の権威があります。

ここで文章を書かれているのは愛知医科大学眼科教授の柿𥔎裕彦先生です。医師向けの眼瞼下垂症の教科書も書かれていて、形成外科とは違った見方で眼瞼下垂の治療をされています。

このページにはそのものずばり「眼瞼下垂とは?」という項目があり、先生は眼瞼下垂を3つに分類されています。

1. 生まれつきの眼瞼下垂 2. 大人になってからなる眼瞼下垂 3. 偽眼瞼下垂

ここでは大人の眼瞼下垂が「加齢性」(老人性)ではなく「大人になってからなる」と広く解釈されています。これなら自分の症状に当てはまるかもしれません。

ところがここに、3つ目として偽眼瞼下垂という分類が登場しました。

眼瞼下垂の分類は3つと書いてあるのですが、3番目は「偽」ですから、本当は眼瞼下垂ではないはずです。これは変ですね。

一見眼瞼下垂にみえるけれどもまぶたを上げる筋肉や腱には異状のないものをそう呼ぶ、とのことなので、筋肉や腱に異状のない場合は実は偽眼瞼下垂=眼瞼下垂ではないことになります。

つまり眼瞼下垂症とは、瞼を持ち上げる筋肉や腱の異常だ、と言うことになります。

柿𥔎先生はご自身の著書の中で、眼瞼下垂症ではない(偽眼瞼下垂の)患者さんには健康保険を適応した眼瞼下垂症手術をすべきでない、保険を使うのは違法だ、と書いておられますから、この区別は非常に重要なはずです。

ちょっと難しい記述も出てきます

3番目は松山市民病院の形成外科のページです。

疾患の説明「眼瞼下垂(がんけんかすい)とは?眼瞼下垂症とは?」というページです。

松山市民病院形成外科で眼瞼下垂外来を担当する手塚敬先生は、信州大学の松尾先生(眼瞼下垂という言葉をマスコミを通じて世間一般に広めた有名な先生です)の薫陶を受け、信州大学式(というより松尾式)の考え方によって治療を行なっている先生なので、形成外科的な(というより松尾先生的な)理論が細かく書かれています。

※ このページも最近改訂されたようですが、内容は大きく変わっていないのでこのままとします。

先生の分類に従えば、眼瞼下垂にはまず先天的なもの(筋肉や神経に異常がある狭義の眼瞼下垂と異常がない腱膜性のものを含む)と、後天性のもの(=腱膜性眼瞼下垂)とがあり、その他の原因も加えて7項目に分類されています。ここで注意しなければならないのは、先生が「眼瞼下垂(状態)」と「眼瞼下垂症(病気)」とを区別していることです。眼瞼下垂状態であっても、不快な自律神経症状がないならば眼瞼下垂症ではないとし、診断基準は見た目や筋肉の動きなど客観的なものではなく、患者さんの訴えという主観的なものなのだそうです。

ですから「眼瞼下垂症の診断には明確な基準はありません。担当科、担当医師によって判断基準が違います。」と書いておられます。これは困りました。先生の意見では、患者さんが辛い症状を訴え、医師が「この症状は眼瞼下垂症によるものだ」と考えれば患者さんは眼瞼下垂症だということになり、確かに医者にとって都合は良いが、あまり科学的・医学的な態度ではありません。以下に詳しく述べられている説明も、あくまで先生のお考えになった理論であって(大変説得的ではあり、納得できる部分も多いのですが)万人が納得する証拠を積み重ねて強固に証明されたものではないように思われます。これでは手術後に改善するかどうかもやってみなければわからないことになりはしないでしょうか。大江橋クリニックにも独自の診断基準はありますが、ここまで言い切るのはなかなか勇気がいります。

まあ、松尾先生の世界は非常に魅力的でありその世界にハマってしまいたい気持ちはとてもよくわかりますので、それはそれとして読み進めます。

先生のお考えによれば、わたしたちの多くは10歳にもなれば眼瞼下垂(状態)になっていて、ただその症状が出るか(眼瞼下垂「症」になるか)どうかだけだ、ということになります。また、眼瞼痙攣や開瞼失行など通常の眼科では独立した他の疾患とされている状態も眼瞼下垂の仲間に入れられています。これらは症状も治療法も眼瞼下垂症とは異なると一般的には考えられています。ですから手塚先生は実績のある立派な先生ですが、ここでの記述は必ずしも一般的なものではなく、反対する医師もいるということは理解しておくべきだ思います。ただ、形成外科系の(特に信州大学系の)先生にはこうした考えの信奉者が多いので、理解するのは難しいけれど参考にはなります。

Googleなどで検索する方にとって、こうした上位に掲載されているサイトの記述は一般の方には案外分かりにくく、結局自分が眼瞼下垂に当てはまるかどうか、どのタイプなのかを判断するのは自力では困難です。上記のように眼科の医師と形成外科の医師では考え方や診断基準が違ったりもします。誰が言っているのか、がとても大切です。「眼瞼下垂=瞼が下がる」と言っても、瞼の「どこが」「どの程度」「どうした状態の時に」下がるのかによって診断分類も変わってきますが、これは診断経験の豊富な医師でないとわからない時もあります。

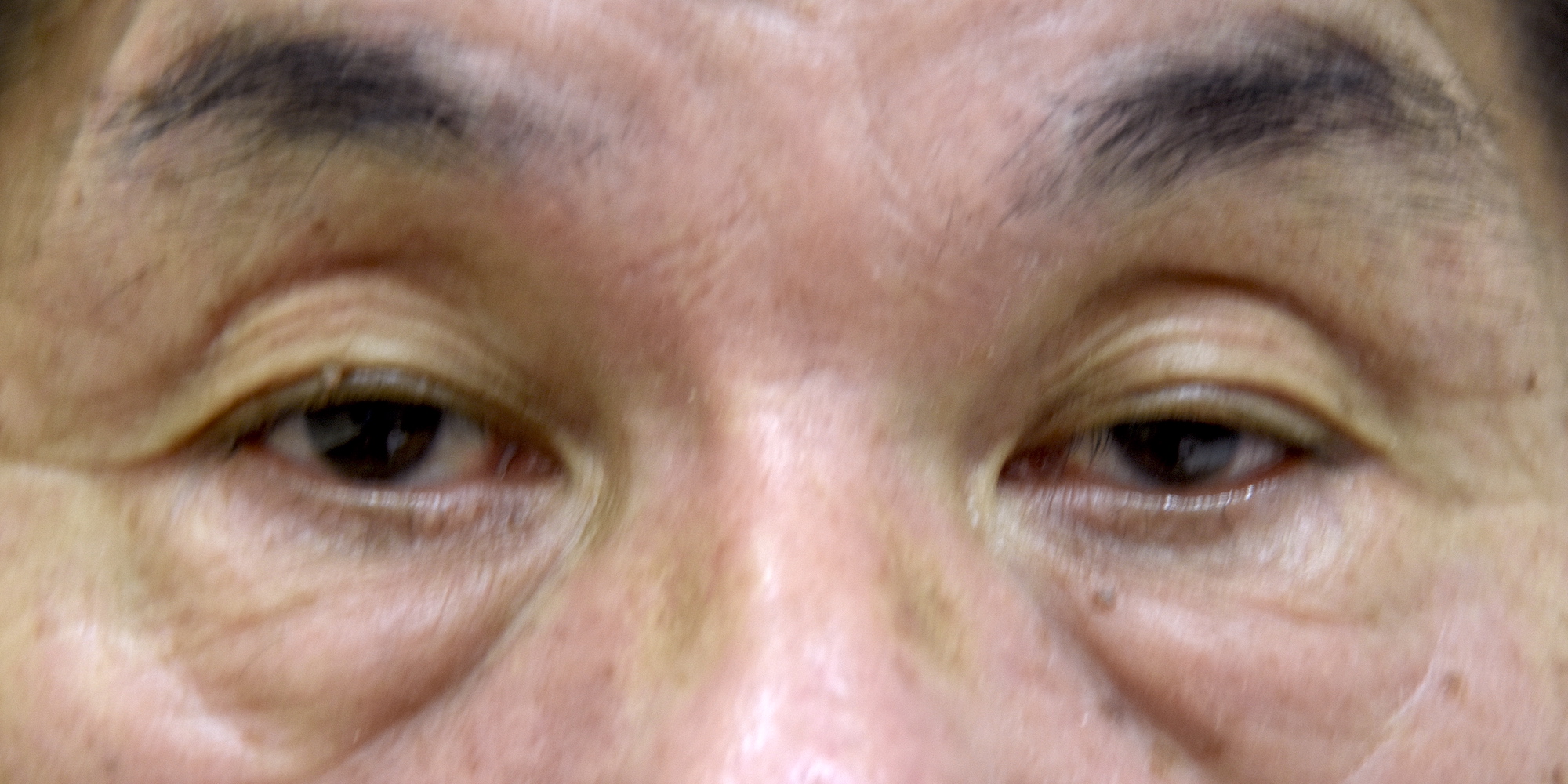

ひと目見てわかるほど重症な方もいますが、そうした方の多くは先天性であるか、高齢です。ほとんどの方は自分が眼瞼下垂であるかどうかもはっきりと断言はできないと思います。きちんと診察を受け、自分に合った治療法を提案してくれる医師を選んでください。実績を上げている医師であれば、どの方法が正しいかの医学的論争とは関係なく、大抵は最善の方法でキレイに治してくださると思います。頂上に至る道は一本ではなく、優れたガイドは自分の歩き慣れた道を通って山頂に案内してくれると思います。

大江橋クリニックが考える「眼瞼下垂の種類」

眼瞼下垂を分類する際の方法として、まず「病気(疾患単位)としての」眼瞼下垂症と、似てはいるが眼瞼下垂症ではない状態とを分けることは意味があるでしょう。そこで、眼瞼下垂を「瞼をあげる筋肉・腱・神経のいずれかに問題があって瞼が下がる」眼瞼下垂症と、瞼が下がってはいるが(眼瞼下垂状態)筋肉・腱・神経のいずれにも問題のない(柿崎先生の言う偽眼瞼下垂)いわゆる眼瞼下垂(「症」をつけない)とに、まず大きく分けることにします。

1 眼瞼下垂症: 瞼をあげる筋肉・腱・神経の障害

2 眼瞼下垂 : 筋肉等に障害がなく瞼が下がる状態

1 眼瞼下垂症の分類

眼瞼下垂症をさまざまな病気の集合としてみた時、大きく分けて「先天性」(生まれた時にはすでに症状があり、成長によって変化しない)と「後天性」(何らかの原因が後から生じて眼瞼下垂となり、状況によっては症状が進行する)とに分類することは妥当であると思われます。

1 眼瞼下垂症: 瞼をあげる筋肉・腱・神経の障害

1-1 先天性眼瞼下垂症

1-2 後天性眼瞼下垂症

2 眼瞼下垂 : 筋肉等に障害がなく瞼が下がる状態

1-1 先天性眼瞼下垂症の分類

大江橋クリニックは大人専門のクリニックで子供の診察を行いません。従って先天性眼瞼下垂症についてはあまり経験がありませんので、古くからこの世界で実績のある帝京大学の久保田伸枝先生の著書を参考にさせていただくことにします。それによれば出版当時の帝京大学眼科初診症例1801例中1048例が先天性眼瞼下垂症であったとされていますから分類を考えるには十分な数でしょう。

最も多いものは、眼球運動障害など他の異常を伴わない単純眼瞼下垂症で92.5%を占めています。斜視や弱視は合併しても良いとしています。片眼性が多いが両眼性もあり、程度もごく軽度から高度のもの(瞳孔が覆われて視力がない)までさまざまです。原因は主に眼瞼挙筋の形成不全と考えられています。ただし私見ですが、一部、筋肉の発育は正常ながら腱膜が瞼板に十分付着していない腱膜性のものもあるように思われます。

※ 私の形成外科学会デビューの発表は「眼瞼下垂症例の眼瞼挙筋の病理組織学的検討」でした。当時の術式に従って眼瞼下垂症の手術時に一部切除した眼瞼挙筋組織を染色し、筋肉量・脂肪・線維等の割合を見たものです。老人性眼瞼下垂では筋肉量は正常だが、先天性の多くは筋繊維が細く、量も少なく、脂肪変性していることを明らかにしました。

先天性眼瞼下垂症のごく軽度のものは見逃されて、大人になってから瞼裂の左右差を修正したいと美容外科等を訪れることもありそうです。大江橋クリニックでも時々遭遇します。

単純眼瞼下垂症以外はいずれも2〜3%と頻度は少ないのですが、瞼裂縮小症候群、Marcus Gunn現象、General Fibrosing症候群、動眼神経麻痺による眼瞼下垂症が見られると記載があります。Marcus Gunn現象(三叉神経が眼瞼挙筋に迷入しており、口を動かすと目が開く)は大江橋クリニックでも多少の経験がありますが、そのほかは(子供の診療をしないので当然ですが)開業後の外来診察では見たことがありません。いずれも眼球運動異常などその他の症状を合併しており、小児形成外科か眼球運動を専門とする眼科が担当すべき疾患です。通常は子供の頃に発見されますので、美容外科等を受診されることは滅多にないと思われます。

1 眼瞼下垂症: 瞼をあげる筋肉・腱・神経の障害

1-1 先天性眼瞼下垂症

1-1-1 単純先天眼瞼下垂症

: 眼球運動異常などを伴わない眼瞼挙筋の形成不全

1-1-2 その他のまれな先天性眼瞼下垂症

: 他の症状を合併する眼瞼下垂症

1-2 後天性眼瞼下垂症

2 眼瞼下垂 : 筋肉等に障害がなく瞼が下がる状態

1-2 後天性眼瞼下垂症の分類

上述の久保田伸枝先生の著書によれば後天性眼瞼下垂症のうちでは老人性眼瞼下垂症が最も多い(約36%)とされています。一応高齢者(60歳以上)で他に明らかな原因がないものをここに分類しているようです。この本には他に8つの後天性眼瞼下垂を分けて合計9種類とし、その他に特殊なものとして妊娠を始め6種類の眼瞼下垂を挙げています。しかし、書かれてから時間が経ったこともあり、そのままここに再録するにはやや古すぎて難点があると思います。

確かに以前(私が研修医の頃)には眼瞼下垂の分類は先天性と老人性、コンタクトレンズ性くらいしかありませんでした。その後白内障の手術後に眼瞼下垂になるという報告がなされ、眼科から形成外科にどんどん患者さんが紹介されてきて、ようやく病因としての「内眼術後」眼瞼下垂が認識され、その後コンタクトレンズを長年使用している患者に発生する「コンタクトレンズ性眼瞼下垂」はハードコンタクトレンズをしていなくても発症する、ということで「腱膜性」眼瞼下垂と言い換えられ、分類は次第に増えていきました。60歳以上をみな老人というのも現代的ではありませんし、他に病因がないから老人性というのも昔の老衰のようで、もう少し原因検索しても良さそうです。

というわけで、ここでは老人性(加齢性)という形成外科学会推奨の考え方は取らず、ある程度の年齢を重ねた瞼では眼瞼挙筋腱膜と瞼板との結合が外れ、腱膜が奥に引き込まれてしまうと手塚先生風に考えて、多くの原因をまとめて「腱膜性」眼瞼下垂症と呼ぶことにします。これにはコンタクトレンズ長期装用によるコンタクトレンズ眼瞼下垂や、アレルギー性眼瞼炎、アトピーや花粉症などに伴う瞼の擦りすぎによる変性性眼瞼下垂、白内障や最近ではレーシック手術などの際に開瞼器などの使用によって腱膜が剥離されてしまう内眼術後眼瞼下垂などを含めてしまおうと考えます。いずれも眼瞼挙筋の収縮力には問題がなく、瞼板との付着部が剥がれることによって瞼が上がらなくなるものです。

1 眼瞼下垂症: 瞼をあげる筋肉・腱・神経の障害

1-1 先天性眼瞼下垂症

1-1-1 単純先天眼瞼下垂症

1-1-2 その他のまれな先天性眼瞼下垂症

1-2 後天性眼瞼下垂症

1-2-1 腱膜性眼瞼下垂症

: 外力により挙筋腱膜の付着部が外れた眼瞼下垂症

1-2-2 その他の種々の原因による後天的眼瞼下垂症

2 眼瞼下垂 : 筋肉等に障害がなく瞼が下がる状態

1-2-2 その他の種々の原因による後天性眼瞼下垂症

後天性の眼瞼下垂症の多くは上にあげた「腱膜性」なのですが、頻度は少ないものの見逃してはならない他の原因による眼瞼下垂症があります。それをいくつか見ておきましょう。

重症筋無力症:神経と筋肉の接合部が障害されて起こる稀な疾患で、眼瞼下垂症としての特徴は症状が動揺するということです。朝と夜で開きにくい目が交代したり、疲労で悪化したり症状に変化があります。特徴的な症状と簡単な検査により診断することができますが、知っていないと(頭の中にないと)見落とすかもしれません。発症頻度は10万人に5人程度と言われていますが、大江橋クリニックでは数例経験し、専門施設にご紹介しています。

Horner症候群:交感神経の麻痺による眼瞼下垂症です。左右で瞳孔の大きさが異なるなど特徴があり、これも知っていれば見逃さないと思います。眼瞼挙筋は正常で、交感神経支配のミュラー筋の麻痺です。眼瞼下垂症状は通常の手術法でも改善可能です。

このほか動眼神経麻痺による上転障害、慢性進行性外眼筋麻痺など他の外眼筋の異常を伴う眼瞼下垂症状が見られることが稀にありますが、眼科専業の医師でなければおそらく滅多に出会うことはないと思います。大江橋クリニックでも、年間1〜2例程度で、その都度神経眼科を専門とする大学病院等にご紹介することになります。

1 眼瞼下垂症: 瞼をあげる筋肉・腱・神経の障害

1-1 先天性眼瞼下垂症

1-1-1 単純先天眼瞼下垂症

1-1-2 その他のまれな先天性眼瞼下垂症

1-2 後天性眼瞼下垂症

1-2-1 腱膜性眼瞼下垂症

: 外力により挙筋腱膜の付着部が外れた眼瞼下垂症

1-2-2 その他の種々の原因による後天的眼瞼下垂症

: 重症筋無力症、Horner症候群など

2 眼瞼下垂 : 筋肉等に障害がなく瞼が下がる状態

眼瞼下垂症ではない「眼瞼下垂」

2-1 眼瞼皮膚の延長

このページをお読みになっている方には、むしろこちらの方が重要かもしれません。上眼瞼挙筋や腱膜、動眼神経等に異常がなくても瞼が下がり、一見眼瞼下垂症のように見えることがあります。その多くは眼瞼皮膚の延長(弛緩)です。

上眼瞼皮膚弛緩症と呼ばれる疾患があり、瞼のたるみを見ると皆この病名をつけてしまいたくなるのですが、実際にはあまり見ることのない稀な病気です。瞼の皮膚が変性して非常に脆くなり、ヌルヌルぶよぶよとしています。

ほとんどの場合、皮膚の弛緩・延長は病的なものではなく、長年にわたり摘んだり揉んだり擦ったりすることにより皮膚のコラーゲン線維が断裂して弛み、引っ張られて徐々に伸びたものです。30代以降の方を診察すればほぼ100%の方が、程度の差はあれ瞼の皮膚に数ミリ程度の延長が見られます。この伸びた皮膚が垂れ下がり、睫毛の上に乗り上げてくるので、上方を見ようとすると鬱陶しく、額に皺を寄せて眉をあげ、まだ足りないと顎をあげて首を反らすことになります。

30代を超えると多くの患者さんが自分は眼瞼下垂ではないかと思い込む原因はこれです。眼瞼挙筋の働きには何も異常がなく、皮膚を軽く摘んでみると瞼(まつ毛の生え際のアイラインを入れるところ)は黒目を隠すほど下がっていません。

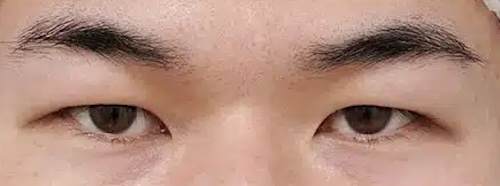

2-2 一重瞼

10代、20代の若い方が眼瞼下垂ですかと言ってこられる場合、ほとんどが生まれつきの一重瞼です。重瞼ラインの引き込みが甘く、皮膚がまつ毛の上でうまく折りたたまれないために、まつ毛の上に皮膚が乗り、目が細く見えます。眉が下がり、眉とまつ毛との間の距離が非常に狭い人が多い印象です。かろうじて二重であっても幅が狭く、奥二重と言われる状態であることがほとんどです。脂肪の多い東洋人特有で、視力障害は通常見られず、瞼の上下運動も全く正常です。稀に瞼が下がって角膜の上の方が覆われている場合もありますが、二重の手術をすればほとんどが改善します。

その他にも非常に多くの眼瞼下垂状態をきたす原因があり、ひとまず一覧表にして、後で必要に応じて説明することにします。

1 眼瞼下垂症: 瞼をあげる筋肉・腱・神経の障害

1-1 先天性眼瞼下垂症

1-1-1 単純先天眼瞼下垂症

1-1-2 その他のまれな先天性眼瞼下垂症

1-2 後天性眼瞼下垂症

1-2-1 腱膜性眼瞼下垂症

: 外力により挙筋腱膜の付着部が外れた眼瞼下垂症

1-2-2 その他の種々の原因による後天的眼瞼下垂症

: 重症筋無力症、Horner症候群など

2 眼瞼下垂 : 筋肉等に障害がなく瞼が下がる状態

2-1 上眼瞼皮膚の延長 :アイホールの皮膚の縦径が伸びた

2-2 一重瞼 :一重瞼のために目が細く見える

2-3 眉毛下垂 :麻痺などで前頭筋が伸びて眉が下がる

2-4 下斜視 :片目が下を向くので下垂に見える

2-5 外斜視 :見にくいので片目をつぶる

2-6 眼球陥凹 :片方の眼球が落ち窪んでいる

2-7 反対側が開きすぎ :瘢痕やその他の原因

2-8 眼瞼痙攣 :眼輪筋の強縮

2-9 目の炎症 :様々な眼内炎

2-10 ホルモン異常 :甲状腺機能亢進症など

2-11 向精神薬等の副作用 :飲み合わせにも注意

2-12 妊娠 :一過性

2-13 その他の原因 :原因不明のもの

2-3〜 その他の症候性眼瞼下垂

上記のように眼瞼下垂の症状をきたす状態は非常にたくさんありますが、大切なことはどれも「眼瞼下垂症」ではなく、眼瞼挙筋には異常がないということです。したがって一般に行われている眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転術)等はする必要がなくむしろするべきではないのです。

皮膚が伸びた場合は皮膚を切り取ればよく、一重瞼の場合受けるべきなのは二重の手術です。斜視は眼科で別の手術を受けるべきですし、内服薬等で治療すべきものもあります。

2-8 眼瞼痙攣

これらの「眼瞼下垂症」ではない眼瞼下垂状態の中で説明をしておくべき疾患に、眼瞼痙攣があります。今のところ原因不明で、ストレス等により徐々に悪化します。痙攣といっても激しくピクピク動くことはありません。瞬きの頻度が増える人はいます。

眼瞼痙攣は瞼がピクピク動く眼瞼ミオキミアと混同されがちですが、目を開こうとすると瞼に力が入り逆に閉じてしまう病気です。眼瞼挙筋には異常がなく、目を閉じる働きをする眼輪筋の強直が主体です。決して稀ではなく、大江橋クリニックでも診断を確定するため専門の神経内科をご紹介することが多いです。進行すると全く目を閉じてしまい自力では意識しても開けられなくなることがあります。

目の範囲を超えて不随意の痙攣が広がるMeige症候群、顔面半側痙攣と呼ばれるものもあります。中高年の女性に多く、よく眼瞼下垂症と間違われます。

見逃して単純な眼瞼下垂症手術をすると症状が悪化することが多く、患者さんは非常に辛い思いをします。一時、眼瞼下垂の手術を受けると眼瞼痙攣になる、とインターネットなどで話題になったことがありますが、これは眼瞼痙攣の軽度の症状を見逃して眼瞼下垂と思い手術をした結果、症状が顕在化したものであると思われます。

またこれらの多彩な眼瞼下垂に似た症状は単独ではなく複数合併することも多く、眼瞼下垂症と同時にも生じることがあります。これらをきちんと見分けて適切な治療方法に導かないと、患者さんは幸せになれません。

診断をおろそかにして手術を急いではいけないのです。