先天的な耳の形を変える手術

耳の奇形は、日本小児遺伝学会の 国際基準に基づく小奇形アトラスを見ても非常に多様です。このため標準的な形に戻す方法も多様で、患者さんごとに異なる術式を考え出さなければなりません。

耳介形成手術の技術的側面に関心のある方は、下のリンク先をご覧ください。患者さんばかりでなくこの様な手術に関心のある医師の皆さんにも参考になるような技術的なお話や術中写真なども掲載しています。

術中写真等が表示される場合があります。血液が写り込む場合などは彩度を落とすなど調整をしていますが、血液の写った写真などが苦手な方は用心してご覧ください。

耳介形成手術の基礎(製作中)

立ち耳の手術

立ち耳

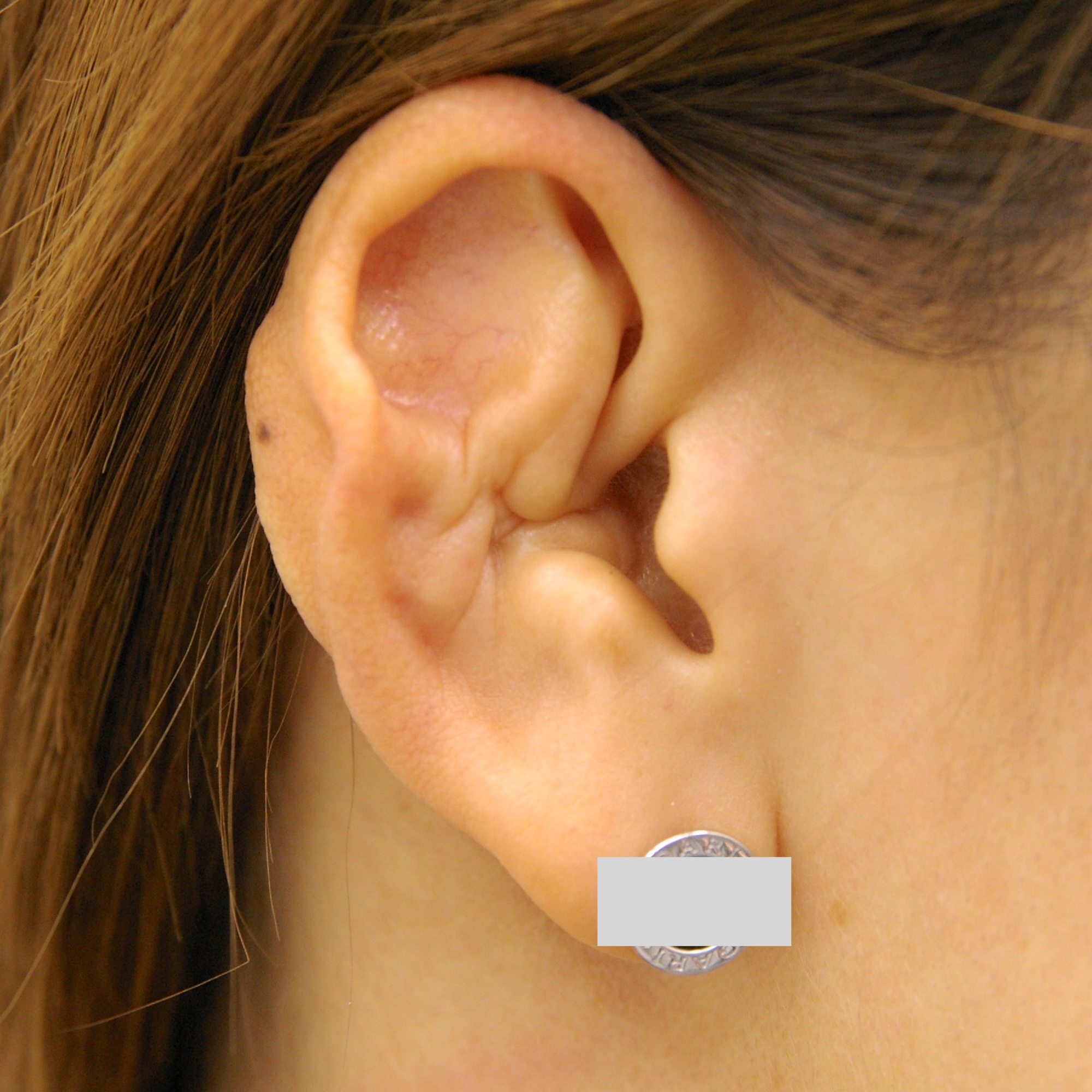

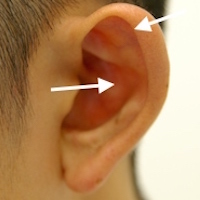

立ち耳の例:右端は他院で手術したところ不自然な折れ目が生じた

立ち耳は日本では400人に一人程度生まれると言われ、耳介の先天異常の中では比較的多い変形です。欧米では「奇形」とみなされますが、日本を含めアジアでは正常範囲の変異とみなされ、病気の範疇には入りません。

耳介の形は人により、また左右により違い、立ち耳の形状にも様々なバリエーションがあります。従って立ち耳修正の手術もまた、その人ごとに適切な方法を考えなければなりません。しかし多くの形成外科や美容外科では、一律に耳の裏側から対耳輪を切開して折り曲げる手術法を採用することが多く、このため切開したところで鋭角に折れて不自然な仕上がりに悩む患者さんが多いようです。

対耳輪を単純に二つに折ると、その影響で対耳珠の少し上が急カーブになり、ひらがなの「つ」の字が少し潰れて上を向いたような形になります。また耳のてっぺんがやや尖ってしまうこともあります。残念ながらそうした結果になっている患者さんをよく見かけます。

これは、耳の手術法を習える施設が国内にはほとんどないため、多くの医師が手術雑誌などを見て、学会の推奨する、耳介上部の軟骨に裏から3本ほど切開を入れ折り曲げて後ろに寝かせる方法を、患者の耳の形に関わらず採用するためだと思います。しかし実際には、典型的・教科書的な立ち耳の患者さんは案外に少なく、他の変形を合併していたり、そもそも立ち耳ではない患者さんを誤って診断していたりします。診断自体が誤っているのでは、そうした方法で自然な形にはならない可能性が大きいと思っています。

大江橋クリニックでは、左右それぞれの耳を別々の方向から見たときより自然に見えるよう努力しています。教科書的な標準的な手術法では対耳輪の微妙なカーブを繊細に表現できないため、少々手間はかかるものの後戻りの少ない方法を工夫しています。

【参考】

様々なクリニックで行われている立ち耳の手術の術後結果の例。一般的な医療水準を理解してもらう目的なので、他院を貶める意図は無く引用元は明示しません。いずれも「軟骨を折って裏から縫合する」術式と想像されますが、そのため対耳輪が細く折れて鋭く直線的になってしまっています。

(一言解説)左から

①対耳輪をまっすぐ折り曲げてあるので、この写真ではわからないがおそらく正面から見ると耳の中央あたりが凹んで見えると思います。

②折り曲げる位置が外側すぎ、かつ上の方まで縫合してあるので、おそらく正面から見ると耳尖が尖って見えると思われます。

③耳甲介が大きすぎるタイプの耳に、狭い対耳輪の外側を折り曲げたため、不自然に大きな耳に見えてしまうと思います。

④前項と同じく耳甲介が大きすぎるタイプの耳に、対耳輪をまっすぐ折り曲げたため、不自然に四角い耳に見えてしまいます。

⑤対耳輪を鋭くまっすぐ折り曲げたため、①と同様に中央が後ろに倒れすぎて凹んで見えると思います。

⑥折り曲げる位置が外すぎ、折り方も鋭すぎるため、対耳輪が重複しているような奇異な外観になっています。

一方、下に示したのは右から、耳を失った人が装着する偽耳(エピテーゼ)の例、ピアス展示用に作られた耳のマネキンの例、ネット上に挙げられている正常と思われる耳の写真の一例、大江橋クリニックで行った立ち耳手術の術後写真(この下に挙げた症例)です。いずれも対耳輪がある程度太く柔らかい曲面でできていることがわかります。

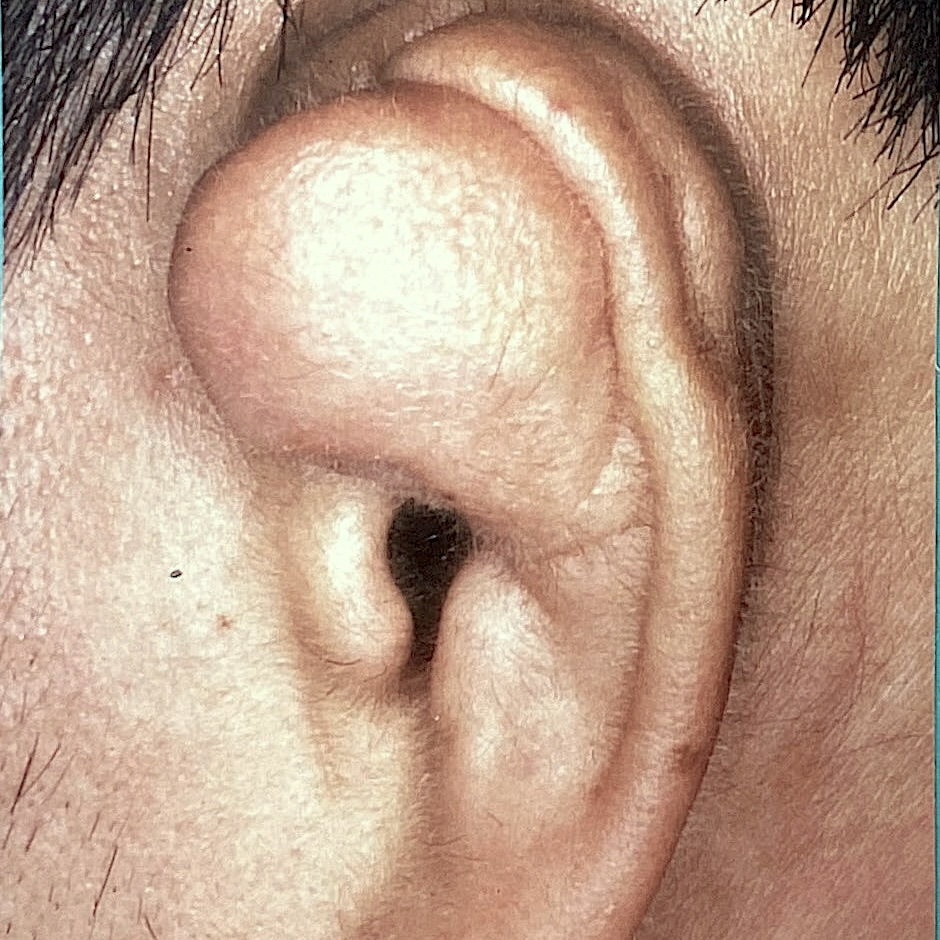

代表的な立ち耳の症状は対耳輪の曲がりが浅く耳全体が平らに起き上がっているというものですが、実際には様々な形があり、耳の裏側の筋肉の発達が悪いために耳全体が起き上がっていることもあれば、対耳輪が横に折れてコップ耳のような変形を起こしている場合もあります。

立ち耳手術の一例

耳の形に正解はなく、人によって形は様々ですが、耳介軟骨は一般にごく一部(対耳輪第1脚が耳輪の中に隠れていく部分など)を除いて鋭く折れたところがなくなだらかな曲面で構成されています。この柔らかなカーブを保つために大江橋クリニックでは様々な工夫をしています。

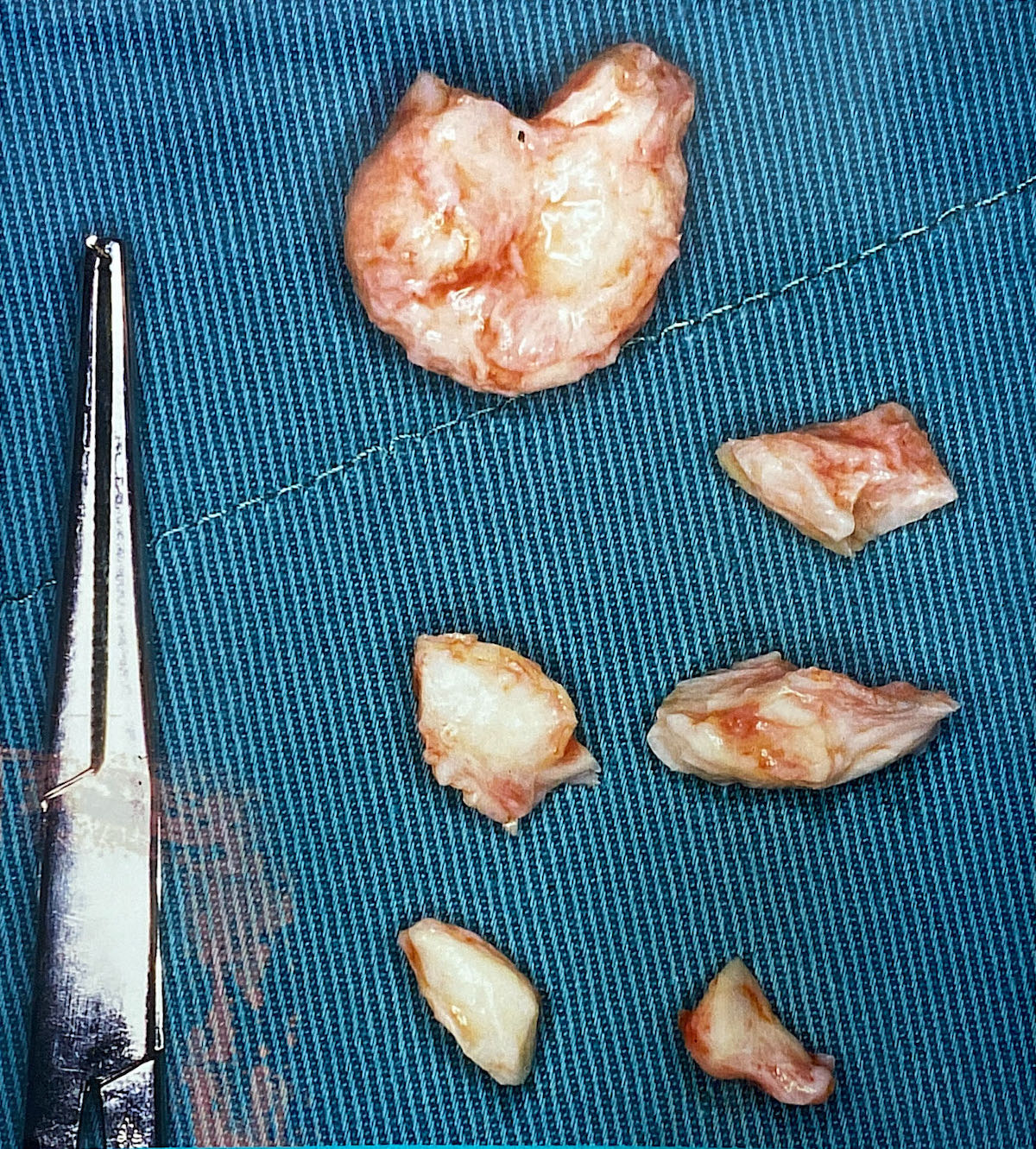

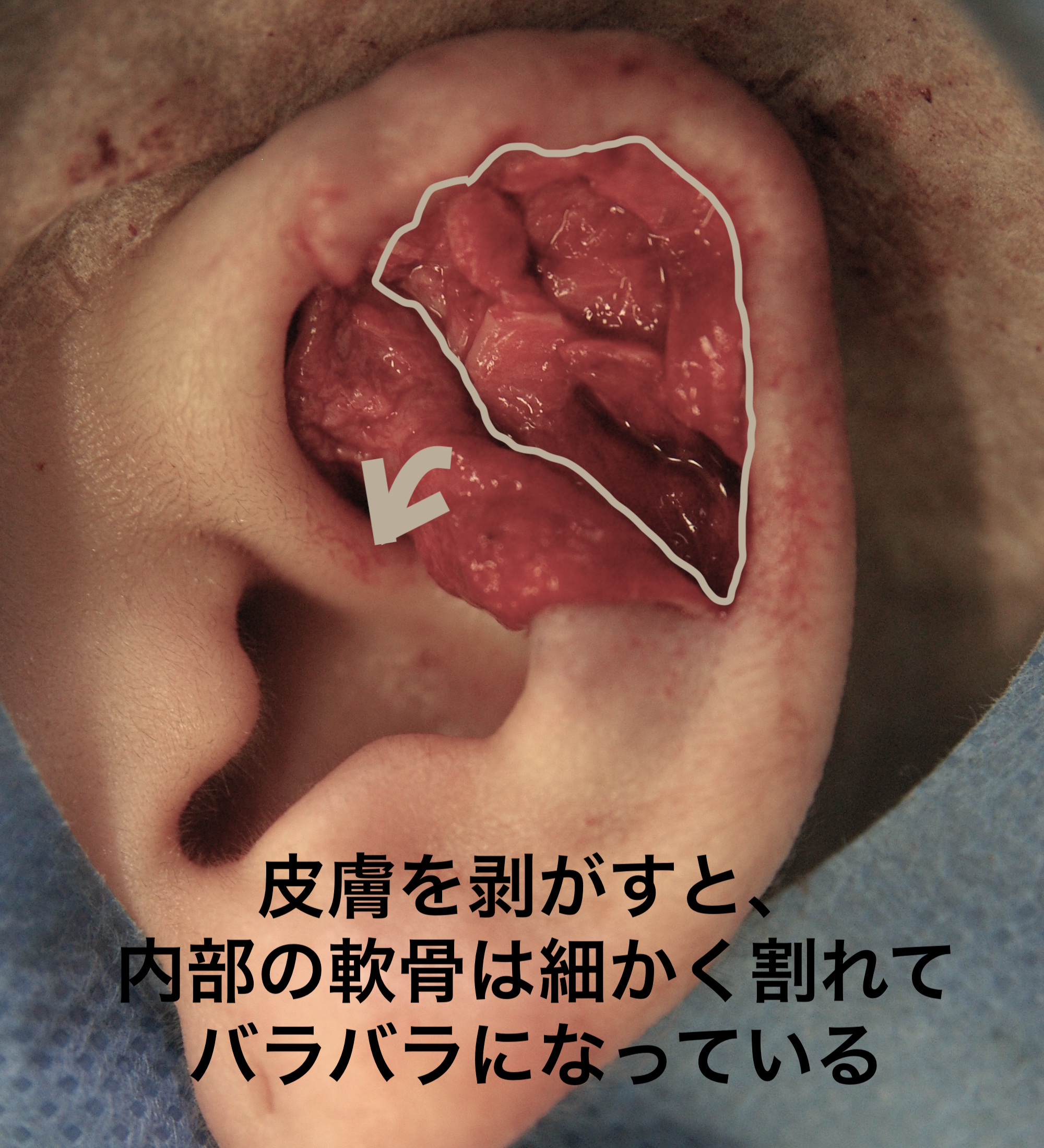

上記症例の詳細。片側の立ち耳。対耳輪の縦方向の曲がりが少ないだけでなく、耳の中央あたりが不自然に凹み、左側の正常な耳とはずいぶん形が異なっています。一般的に美容外科や形成外科で行われているような、耳の上方を後ろに折り曲げるだけの手術では改善できません。軟骨を自然に曲げるため一旦前面の皮膚を取り除いて軟骨に細かく浅い筋を入れて行きます。手術時間は片耳で1時間半〜2時間くらいかかります。

クローズ法(埋没法)と呼ばれる立ち耳手術は行ないません

糸の力で曲げようとすると失敗する

軟骨膜を切らずに糸で縛るだけのような簡単な手術法では、耳のような弾性軟骨の形を長期間にわたって保たせることは困難です。耳介軟骨は元に戻ろうとする性質が非常に強く、糸が切れれば手術の効果はすぐになくなってしまいます。

また、後で説明するように、糸だけで縛った耳の形はどうしても不自然になります。通常は耳の前後面を切開し、軟骨膜を露出させてメス等を用いて形を整える必要があります。 術後は1週間程度耳全体を包み込むようにガーゼ等で圧迫する必要があります。

本当に立ち耳ですか?

患者さんの耳の状態が本当に単なる「立ち耳」なのか、は診察を受けていただかないとわかりません。

耳介(外耳)の形には多くのバリエーションがあり、一見立ち耳のように見えても、変形の仕方が異なりスタール耳を代表とした様々な先天性耳介形成異常の一種である場合もあります。修正相談に来られた患者さんの中には、典型的なスタール耳に対して、立ち耳の標準的な手術が行われていたこともあります。またいわゆるコップ耳と呼ばれる変形で、対耳輪を折り曲げたためにかえって奇異な形になってしまった方もいました。どういう方法が向いているかは「立ち耳」という言葉だけでは分かりません。できれば一度診察を受けてみてください。大江橋クリニックでは形や症状、左右差によって左右それぞれを別の耳と考え、様々な手術法で手術しています。

大江橋クリニックで行っている立ち耳の手術法に関しては、この後にも詳しい説明があります。興味のある方はご覧ください。

立ち耳の手術法の詳しい説明

立ち耳は対耳輪を折るだけでは綺麗に治りません。なだらかな曲面を保って部分ごとに少しずつ曲げて行くことがきれいな対耳輪を作るコツです。

きれいな形を作るポイント

曲げたい部分の軟骨膜の表面にごく浅く、平行な刻みを入れて徐々に曲げたい方向に曲げて行きます。木でできた薄板を曲げて器を作って行くような感じです。

うまく形がついてきたら、それを安定させるために糸で要所を固定します。糸の力で曲げるわけではないので、普通は2〜3カ所で十分です。

美しい耳は一部の鋭角に作らなければならないポイントを除き、ほとんどすべてがなだらかな曲線、曲面で構成されています。

例えばこのページのトップにあげた耳の写真は、写真素材を扱うサイトで見つけた「きれいな形の耳」です。シャープな線は対耳輪の下脚(第1脚)の部分のみです。立ち耳の手術では、対耳輪を鋭角に折ってはいけません。

残念ながら、厚紙を折り曲げる如く二つに折り畳んだような手術を良く見かけます。

インターネットで検索すると出てくる術後写真も、ほとんどが対耳輪を鋭く折り曲げています。またそのように解説しているサイトさえあります。

一旦こうした手術をされてしまうと、柔らかなカーブを取り戻すのはとても大変です。

耳の後ろを切って軟骨を3カ所深く切開した上で糸で縫合したそうです。

右の当院の症例(抜糸直前でまだ腫れています)と対耳輪のカーブを比較してみましょう。

↓左右とも耳輪が波打っています (下段は当院症例)

上左で見たのと同じ症例です。一部を強く曲げたために耳輪が波打っています。

下の写真で当院の症例の術前術後を見てみましょう。

上右と同じ症例ですが、術前より耳輪全体が自然に後ろに倒れた事がわかります。

左:術前 右:術後

対耳輪ははっきり見えるようになりましたが、耳輪は凹凸なく正面から見てもなだらかです。

※ 実際には理想のカーブを描くのが難しく、再調整しなければならないケースもあります。

上で紹介した症例

強く折り畳まず自然なカーブを作る

きれいなカーブを作るポイント

- 糸の力で曲げようと思わない事。自然についた形を支えるために糸で固定するつもりで行なうこと。

- 耳の裏側(圧縮応力がかかる)だけにメスを入れても曲げ応力を緩和できないので、裏から切ると深く切開しなければならない。

- 裏側からメスを入れて全層を切ってしまうと、そこで折れ曲がって鋭い角ができ、曲面にならない。

- 曲げたいカーブをきちんと思い描いて、耳の表側から凸面に細かく切り込みを入れて行く。

メスの先で軽く引っ掻くくらいに止めて、決して深く切らない事。 - 糸を大きく掛けて柔らかなカーブを作る事。針が強湾だと大きくかけられないので、弱湾か直針を使う事。

- できる限り軟骨面を直視下で操作し、手探りで糸をかけない事。糸を結ぶ前に軽く締めて、曲がり具合を確認する。

少しでもがたつきがあれば糸を通す位置を調整する。 - 糸の結び目が緩まないためには4回結びが必要だが結び目が大きくなってしまう。目立たせないように位置を調整するか、結び目を軟骨に埋め込むようにする。

耳甲介が浮いているタイプの立ち耳

立ち耳の中には、右の写真の赤い丸の部分(耳甲介)が浮いて起き上がっているタイプの立ち耳もあります。この場合、対耳輪を折る手術で耳を寝かそうとすると大変不自然な結果になります。

※ 上の他院症例写真の③④のようなケースです。

このような場合は耳介全体を後ろに引っ張っている後耳介筋が弱いか延長しているので、耳の裏側から耳甲介を側頭骨に近づける手術が必要です。

裏側からの処理が大切です

裏側の基部を切開し筋肉の付着部を外して付け直すか、倒れるのを邪魔している結合組織を切除し、耳甲介裏側の軟骨膜を側頭骨の骨膜にしっかりと縫合してしまいます。

そうすることで耳介全体が根元から後ろに倒れます。

耳介軟骨の性質を生かした手術法

1 いわゆる立ち耳の概念

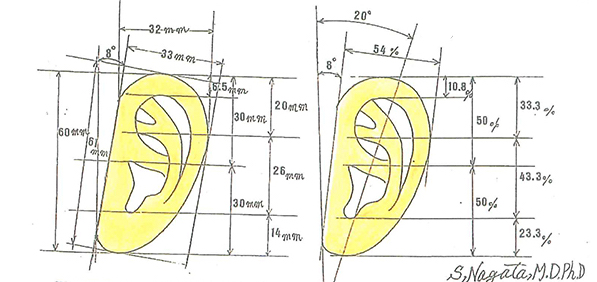

立ち耳は対耳輪上脚(第2脚)の折れ込みが浅いだけでなく耳甲介も頭部に密着していない事が多い。(上図参照)

いわゆる正常な耳介の角度は後方に対して135度程度(後ろから見て45度)と言われているが(黒点線)、立ち耳では耳介を後ろに倒す後耳介筋の発育が悪く基質化しており、耳介軟骨の前葉と後葉の発育バランスの乱れから、軟骨の折れ込みが弱い。

このため耳介は頭蓋に対して直角に近い角度で立ち上がる。

特に耳輪と対耳輪の間の「舟状窩」が広く平らなため、耳介上方が大きく広がって見える。

2 クローズ法を含む糸で縛るだけの手術

瞼の埋没法に倣った、切開せずに糸で軟骨を縫合し、糸の端を埋没させてしまう手術が流行しているが、この方法では対耳輪の折れ込みを強くする以外のことは基本的にできない。

従って耳の基部を後ろに寝かす事はできず、また耳輪部分のカーブを調整する事もできない。

そのため出来上がった耳は、耳介の上方のみを後ろに倒しただけの、不自然に折れた耳となり、より大きく修正しようとすれば折れ曲がりはより強くなる。

また、耳介軟骨は弾性軟骨で非常にもとに戻る力が強いため、糸が切れたり外れたりすれば簡単に戻ってしまう。

3 従来行なっていた手術

上記の欠点をカバーするには、耳介後面の組織を十分に切除するとともに、耳介前面の軟骨にも操作を加えなければならない。

すなわち、以前は下記のような手術を行なっていた。

- 耳介後面の基部(耳の付け根)を切開して後耳介筋を含む組織を切除(図の斜線部、①)

- 耳介後面の対耳輪の裏に相当する部分を切開し、対耳輪の裏側の組織を切除

- その切開から皮膚を剥離して、服を脱がせるように軟骨を前面まですべて露出させる

- 耳介前面の軟骨膜に浅く切れ込みを縦横にいれ、軟骨のカーブを調整する

- 対耳輪の後面に糸をかけ、対耳輪の曲がりをナイロン糸で調整する(③を裏側のみで行なう)

- 皮膚を被せ、隙間ができないように凹凸部分はすべてスポンジやガーゼを縫い付けて圧迫する

- 耳甲介の裏側を頭蓋骨の骨膜に固定して耳介全体を後ろに倒す

- 切開した部分を縫合し、血種ができないように厳重にドレッシングし、ドレーン(血抜きの管)を留置する

このような面倒な方法を用いるのは、耳介軟骨が弾性軟骨であって、右図のように糸で縛るだけでは圧縮された軟骨の反発力が強まり(弓を強く引いた場合のようなもの)太い糸をたくさんかけないと矯正できず、いわば力任せに軟骨を折ることになるためきれいな形に調整できないからである。

下図のように軟骨膜を浅く切開すると、軟骨は力学的に無理なく、自然に開いて曲がるため、糸で形を整えやすいだけでなく、切開の方向でカーブの曲がりを調節できる。

4 現在行なっている改良型の手術

上記の従来型手術は、仕上がりはきれいなのだが侵襲が大きく、特に耳の皮膚を一旦すべて軟骨からはがしてしまうため、元通りに密着するのに時間もかかり、赤みや腫れが長引くという欠点があった。血腫が生じないように吸引ドレーン留置を行なったり、圧迫ガーゼも大きくなるため、術後のダウンタイムが長く、患者さんの苦痛も比較的大きかった。

そこで、現在では耳介後面基部の切開、組織切除、耳介全体を倒す処理を最初に行なった後は、耳介前面の耳輪の内側を切開し、皮膚の剥離は耳介前面だけに止めている。

この方法では対耳輪の裏面の組織を十分に切除できない事と、糸の結び目が表面にきてしまう事が欠点となるが、結び目は軟骨に小さな孔をあけるなどしてできるだけ埋没させる事で対応できる。剥離が前面だけなので回復は早い。(ただし前面の赤みは皮膚を剥離するので必発であり、目立たないとはいえ耳前面に切開線が来るので、縫合はより慎重にする必要がある。)

耳介軟骨を一部切除して縫合するなどして、耳輪のカーブと巻き込み角度をある程度調節できるので、通常の立ち耳にはよい術式ではないかと考えている。

術後の注意点

皮膚を一旦はがし、形ができてから皮膚を戻して、位置を調整しながら密着させる

軟骨の形を変える事によって、皮膚と軟骨の位置関係がずれます。皮膚を一旦はがす事によって、皮膚の張力を自然な方向に誘導することができます。

はがさずに簡単に済まそうとすると、皮膚の弾力が元に戻る力として作用してしまいます。

耳の皮膚は血流がいいので、耳介動脈を切断したりしない限り壊死する恐れは少ないと思います。耳の後面だけを切って、みかんの皮を剥くように前面まで剥がしてしまう事もできるくらいです。

耳輪には深い溝があり、その部分はあまり人目に触れないので、溝の部分を切って前面だけを皮弁にする事もできます。

緊張がかかる方向を調節しながら細かく縫合すれば、傷痕が目立つことはほとんどありません。

※ 耳の皮膚が非常に薄い場合、軟骨を止めた糸の結び目が見えることがあるので、目立たないように結び目の位置と深さを調整します。

※ 軟骨を曲げると内側に圧縮力、外側には張力がかかって、元に戻ろうとします。

この力を逃して曲がった形を保つように、特に外側の軟骨膜の強い張力を分断するため軟骨膜に細かく切れ目を入れていくと、軟骨はそれ自体の分子の流動性に従って形を変え、曲がったまま安定します。

術後1週間は厳重に固定します

皮膚を軟骨と密着させて隙間を作らないために、軟膏付ガーゼをロールにして凹面にパッキングし、裏と表から糸で縫い付けて固定します。(ボルスター固定と言います。)皮膚そのものは丈夫なのですが、軟骨との間に隙間ができると非常に危険です。

軟骨と皮膚がずれると出血や皮膚壊死も起こりえます。

また軟骨そのものには血管がありませんから、軟骨に感染が及ぶと、血流がないため抗生剤が患部に届かず、細菌を殺す白血球も存在しないため重症化することがあります。

術後の赤みは数ヶ月続きます

体質にもよりますが、通常3ヶ月ぐらいは耳の皮膚が赤く、やや分厚い感じが残ります。長期間炎症を抑える内服が必要になる方もいます。

立ち耳手術の保険適用について

お問い合わせが多いご相談ですが、その多くは「立ち耳の手術を保険でやっているか」というものです。いわゆる「立ち耳の手術」(立っている耳を後ろに寝かせる手術)には保険を適用することができません。

厚生労働省近畿厚生局や健康保険審査機関に問い合わせて確認し、立ち耳の手術に健康保険を適用する事はできないとの返事をいただいておりますので、大江橋クリニックでは立ち耳の手術に関してはすべて自費治療とさせていただいております。

他の医療施設では保険で行っているとの情報は多々耳にしますが、その場合は何か別の病名を便宜的につけて保険適応としているのかもしれません。もしそうだとすれば、医師の好意とはいえ「診療報酬の付け替え請求(本来保険請求できない処置を、別の病名や手術名に付け替えて請求する)」という違法行為の疑いもあります。

保険の審査は地域格差があり、審査する市町村や担当医師によっては保険請求が通るのかもしれませんが、少なくとも当地では難しいようです。

保険でやっている医療機関を教えて欲しいという問い合わせもいただきますが、上記のようにもし行っているとしても個々の医師がこっそりと患者さんに便宜を図っているものと思われますので詳細を書くことはできません。

健康保険の適応にならないのは立ち耳が病気ではないから

日本を含むアジア諸国では、文化的社会的に耳の形に関しては許容度が高く、立ち耳に関しても、特に子供の頃には「ミッキーマウスのよう」「おさるさんのよう」などと、むしろ「かわいらしい」「愛らしい」ものとして愛される傾向があります。このため、正常な耳を立ち耳にしてほしいと言う依頼もあります。(正常な耳介を異常な形にするのは医療倫理に反すると考え、行なっていません。)

ヨーロッパでは人間と動物を明確に区別する宗教観から、動物の耳に似ていることは社会生活上著しい不利益を被りますが、日本で生活している限り耳の形が風変わりであるからといってそのようなことにはなりません。

最近ではヨーロッパ的な習慣が広まり、またピアスを着用する際に美しく見えないなどの理由から手術を希望する方が増えましたが、一般に社会生活上著しい不都合があるとは考えられないため、通常は耳介の形の異常は健康保険の対象となりません。

他院の美容手術で変形した場合の再手術

立ち耳の手術などは様々な術式があり、時には上で示したように軟骨を折りたたむ場所が不適切だったり、左右で異なっていたり、特殊な手術でかえって変形したりといったことが起こります。

大江橋クリニックでは、まずできるだけ手術前の状態を復元し、折れた場合は平らに戻したり固定した糸を外したりしてから、自然にカーブさせる位置を探します。

軟骨は折り曲げるのではなく、木の枝を矯めるように柔らかく矯正することが大切ですが、そうした技術を持つクリニックは少ないようです。

耳介軟骨の再修正は自費になります。いったん元に戻してから再度曲げるという、時間のかかる手術になる関係上、基本的には通常の耳介軟骨修正料金の概ね50%増しになります。さらに軟骨移植が必要であったり、特殊な手技を必要とする場合はもう少し高額になる場合があります。

立ち耳の手術にかかる費用についてはこちら