【 完全予約制 】予約の取り方 ▶︎

ご近所と関連サイトのご案内

〜 Related Sites Information 〜

大江橋クリニックと関連のある様々なサイトをご紹介しています。

後半は大江橋付近の公共施設等のご紹介です。

移転前に作成したものを元にしており古い記述も削除していません。

サイトや施設をご利用の際はご自身でご確認ください。

大江橋クリニック周辺のご紹介

中之島沿いは芸術と文化と経済の発信地

大阪はその歴史を古代にまでさかのぼることのできる由緒ある街です

川や海に囲まれた地理条件は、人々の暮らしに、水との関わりを強く持たせたようです。

中でも、私たち大江橋クリニックのある中之島沿いの歴史は比較的新しくはあるものの、江戸時代には、広大な敷地を有する各藩大名の蔵屋敷が立ち並ぶ、由緒ある場所で、日本の経済の中心地でした。

移転前の初代大江橋クリニックも藩の蔵屋敷跡の一部に建てられていました。

交通と輸送路の確保、治水、新地造成のために開削工事が盛んに行なわれ、河川には多くの船が行き交い、 全国から物資が集まってたいへんな活況を呈していたといわれています。

河から物資を船ごと藩の蔵屋敷に運び入れるために、蔵屋敷の敷地内に船を直接漕ぎ入れる施設があったことが、近代の研究から確認されています。

当時の治水工事としては大変な技術で、「水の都」と呼び名は、ここから始まります。

中之島は大阪の中心として発展してきました

明治維新後は、藩蔵屋敷が廃止されると、跡地にはその広大な土地を利用して日本銀行大阪支店、大阪府立中之島図書館、大阪市立中央公会堂、大阪市役所、などの公共施設が集結されます。

それに伴い、多くの商業、ビジネス施設が建ち並び、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪市立科学館、国立国際美術館、大阪国際会議場などが次々に建設され、中之島周辺は大阪のフラッグシップとしての地位を高めます。

ここでは、新しい施設のご紹介とともに、当時の景観や賑わいぶりも、写真資料などを交えて紹介します。

往時の様子に思いをはせながら、大江橋クリニックにお越しいただけたら幸いです。

ご紹介する場所

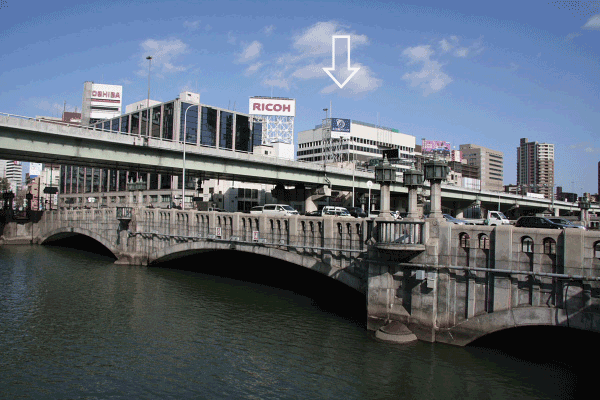

重要文化財に指定された大江橋と淀屋橋

移転前の大江橋クリニックは、文字通り大江橋のたもと、大江橋北詰交差点の近くに看板を挙げていました。

(写真は交番の場所に阪急H2Oビルが建ち、RICOHの看板がなくなる以前のものです。)

近代に入ると、市民自身が後に重要文化財となる建築物を中之島周辺に建立し、教育、医療、文化交流などの施設を多数寄付します。

重要文化財は日本に数多くありますが、国ではなく、市民の持ち物が重要文化財に次々選ばれたり、寄付したりと言った街は日本でも数少なく、中之島を作った人々が、経済だけでなく、芸術や文化にも意識が高いことがうかがえる逸話です。

橋の名前や今は消えてしまった古い地名に、その時代や当時の人々をしのぶことができます。

大江橋クリニック2006年の開院あたりから今現在、中之島周辺は再開発がすすみ、建築ラッシュです。

重要文化財を除くと、新築でない古いビルディングを探す方が難しいくらいです。

あなたがお勤めの真新しいビルディングも、実は歴史をひもとくと由緒ある場所かもしれません。

エレガントでスタイリッシュな街に息づく大江橋クリニックから、周辺情報を発信していきます。

大阪市民に愛される美しい橋 〜水晶橋〜

水晶橋は、美しい橋として知られ愛されています。

日中にはこの橋を画題としてスケッチする人も多く、ライトアップされる夜間には通りかかる人の多くが携帯やカメラを取り出して水面に揺れる照明の明かりを撮影しています。

水都大阪が繁昌するようにと名付けられたとも言われ、水昌橋であるとする説もあるようですが、水面に映るその美しさからは、やはり水晶橋の名が相応しいように思われます。

水晶橋は厳密に言えば昭和57年(1982年)までは「橋」ではなく、堂島川可動堰という河川浄化を目的とした堰でした。ですから、よく見ると橋に登る階段や橋脚にあたる部分には堰を操作するための仕掛けらしきものもみられます。

現在では法律上も橋と認定する手続きがとられ、ベンチ代わりの植枡も置かれて歩道橋として付近の人々の散歩道にもなっています。

様々な催しが行われる大阪市中央公会堂> 〜中之島公会堂〜

大阪市中央公会堂(通称:中之島公会堂)は、1911年(明治44年)に株式仲買人、岩本栄之助が父の遺産と私財をあわせ当時の100万円(現在の100億円くらいか)を寄付したことにより建設計画が始まりました。

当時の中之島は蔵屋敷の廃止後衰退し再生を模索していた時期でした。設計コンペで1位となった岡田信一郎原案に基づいて辰野金吾・片岡安が実施設計を行い1918年(大正7年)11月17日に完成しましたが、発案者の岩本栄之助は第一次大戦による相場変動で私財を失い公会堂の完成を見ないまま1916年(大正5年)に自殺したとのことです。

各種の講演、会合などが催され、アインシュタイン、ヘレン・ケラーやガガーリンなどの歴史的人物の講演も行われたことがあります。

天満警察署前の鳥居は天神祭の始まりを告げる鉾流し神事の場所です

鉾流橋は大正7年と比較的新しく架けられた橋ですが、そのたもとで天神祭の鉾流し神事が行われるためこの名前が付けられたようです。

当時中之島周辺では大阪控訴院(現在の高等裁判所)、中央公会堂、大阪市庁舎が相次いで完成し、堂島川と中之島を橋で繋ぐ必要が高まっていました。

橋の北詰、天満警察署前の旧若松町浜には斎場を結界とするための鳥居が建てられ、ここから漕ぎ出した斎船(いわいぶね)から神鉾が流されて天神祭が始まります。

本来は鉾が流れ着いた場所に神様のお出ましになる斎場を設けていたようですが、現在では斎場は天神橋のたもとに常設されています

ちなみに、天神祭の際に神様は氏子の町内を視察するため巡行しますが(陸渡御)、その際に渡る橋は大江橋と難波橋(ライオン橋)の二つです。

最初に旧大江橋クリニックがあったその名も大江橋を南に渡り、中之島を通って難波橋を北行、現在の大江橋クリニックがあるJAビル前を天神橋に向かいます。私たちがこちらに移転してきたのも何かのご縁かもしれません。

こども本の森中之島 〜安藤忠雄〜

2019年12月に竣工した中之島の新しい公共建築です。

この建物も中之島の伝統に則り、個人が建設費を負担して寄付したものです。寄付者は世界的建築家である安藤忠雄その人です。様々な人から寄贈された絵本や児童文学など約18,000冊を超える書籍が収蔵されており、館内だけでなく中之島公園内の広場や芝生に本を持ち出して自由に読むことができます。

子供が自由に歩き回れるようにという配慮から、周囲の道路は歩行者専用に変更され、淀屋橋方面から難波橋の途中に出る自動車専用の迂回路は閉鎖されました。このため、なにわ橋駅から大江橋クリニックに行くとき間違えて3番出口以外から地上に出ても大きく迂回する必要がなくなりました。

大阪市立東洋陶磁美術館

中之島周辺はやきものにも、ゆかりのある街です。

中之島の上流には、瀬戸内海最大の港があり、中国や韓国から貴重な陶磁器が運ばれたと言われ

高麗青磁などが出土しています。

江戸時代になると、現在の堂島浜付近に、施釉陶器を生産する窯が設けられていたと言われています。

大阪市立東洋陶磁美術館といえば、「安宅コレクション」を真っ先に思い浮かべる方がおおいでしょう。

陶磁器好きは一度は足を運ぶ美術館として世界的に有名な美術館です。

瀬戸内海は外国と交易するに、北九州と畿内を結ぶに、重要な交通網として古代から認識されていたようです。

日本書紀にも、瀬戸内海周辺の島々は、いざなみの産んだ国として登場しています。

今、ここに展示されている陶磁器にも、瀬戸内海をわたり大阪の港に運ばれたものもあるかと思うと、中世のロマンを誘います。

大阪市立東洋陶磁美術館を見学したあとは、韓国の国立美術館と中華民国(台湾)故宮博物院を見学する事をお勧めします。

じっくり観るには、国立美術館は約2〜3日程度、故宮博物院は各1週間程度の時間を要しますが、アジアの陶磁器にたいする理解が、より深まると思います。

見学したあとは、喫茶室でバラのお茶をどうぞ。

バラ園を眺めながらのティータイムは、感動の余韻にひたることができるでしょう。

有名人お忍びの喫茶店としてもひそかに有名です。

大江橋クリニックから徒歩3分です。

国立国際美術館

現代美術を専門とする美術館として1977年に開館した国立の国際美術館です。

2004年、中之島に新築移築されました。

歴史と文化の街、中之島における文化の拠点としての役割を担うことを目標とする国立国際美術館に、この独創的な外観を設計したのは、シーザー・ペリです。

竹の生命力からヒントを得てつくられたと言われています。

美術館部分をすべて地下に収納したデザインは、当時画期的なものとされ、建物も見学に値する美術館として有名になりました

年間入館者数は180万人前後と国立美術館の中で最多を誇っています。

ちなみに、この近くにそびえる特徴的な中之島三井ビルディングもシーザー・ペリの作品です。

大江橋クリニックから徒歩10分です。

大阪府立中之島図書館

この威風堂々としたこの図書館は第15代住友吉左衛門寄贈、野口孫市、日高胖設計。国の重要文化財に指定されています

蔵書数を誇ったこの図書館は、以前は社会人から学生の自習室としても親しまれていましたが、今は、その機能を中央図書館に譲り、閲覧は大阪に関する資料と古典籍とし、主にビジネス関係資料を提供するビジネス支援サービスを行なう図書館として生まれ変わっています。

ビジネス関係の資料の充実ぶりは、他に追随を許さない豊富さです。

一番のおすすめは、社史が実際に手に取れる事でしょう。

社史はもともと非売品として刊行されるもので、なかなか一般的に手にする事は難しい資料です。

よって、毎年時期になると、ビジネスマンのみならず就職活動の学生が、企業の社史コーナーに集まり、数千もの寄贈された社史の中から、自身の受験する企業の社史を探す姿をみることができます。

その装丁からも、その企業の理念がつたわる貴重な資料です。

ビジネスでの調査に役立つ図書、雑誌に限らず、新聞閲覧室には、約350紙以上のあらゆる業界の専門紙が揃い、ウェブで情報を調べたり受け取る事もできます。

数年前から、様々な大学がサテライト教室として授業を開講し、まさにビジネス情報の発信地となっています。

橋下市長の時、この図書館の機能を中央図書館に移し、美しい建物を利用してレストランなど、より様々な人々の集う空間として再利用する計画も持ち上がりました。 しかし、中之島にはレストランよりも文化施設の方が似合うような気がしませんか。

大江橋クリニックから徒歩5分です。